唱片和图书封面变得越来越不重要,你也在逐渐失去选择权

Kindle 除了让背包轻一点之外,还有一个特别技能——不让别人知道你在看什么书。

这让在公众场合阅读《五十度灰》这种「羞羞」的书变得非常轻松。事实上,这书的 Kindle 电子版本的销量在 2012 年是其实体书的六倍。

与此同时,Kindle 也淡化了书籍封面设计的重要性。想想你 Kindle 里的书,你能记住多少本的封面设计?

▲ 图片来自 Digital Trend

重要性同样在逐渐被淡化的,还有音乐唱片的封面设计。此前,我们曾谈论过被淘汰了的交互界面设计「Cover Flow」,它诞生自一位艺术家对数字音乐不够重视唱片封面设计的不满:

它(图像)比文字更有力量,能够在一瞬间激起人们的共情。

Cover Flow 是我们对实体唱片的留恋,我们从屏幕和轮盘获得的「翻动」交互萌生出一种旧日翻找唱片的安全感。但无可否认的是,这个设计更像是我们从实体唱片转移到数字化音乐的一个过渡品,在「效率」需求下终将消亡。

曾经,书籍、音乐和电影的封面,是吸引我们的最直接「交互界面」,它们是设计师费心构思出能最好代表其中内容的作品,也许形状各异、材质不同,都是为了最好凸显内容的精粹。

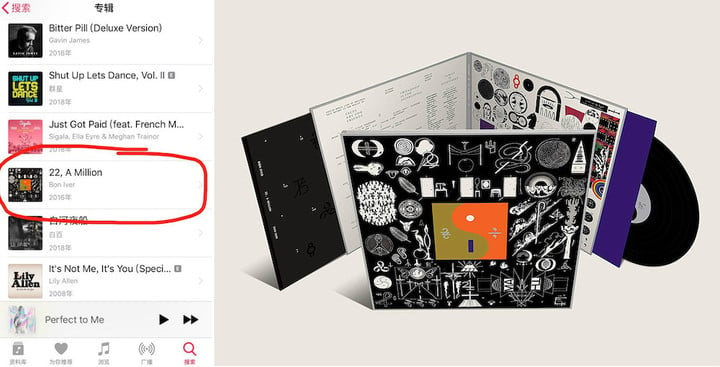

▲ 同一唱片的流媒体封面和实体唱片设计

但在数字平台上,无论原来是由铜版纸、牛皮纸、厚纸板印刷,或是带有印纹、磨砂或覆膜等特殊质感设计,都被统一地以像素点化作一个个大小均等的平面图标/图片,呈现在不同平台的目录中,重要性也在不断被削弱。

封面不再是在平台上发掘内容的必要元素。它们现在只是用来装饰菜单、图标和搜索栏这些真正主导了检索的工具的界面。封面最原始的功能已经被平台用来组织和推送内容的算法逻辑替代了。

Drew Austin 在文章《Cold Discovery》中写道。在他看来,如今,无论是音乐人的唱片、作者的书籍还是不同人拍摄的影片,它们自身内容都不再是用户消费的主体,我们日常在消费的,其实是平台本身。

逐渐地,我们从「看特定视频,变成看 Netflix;听特定歌手的音乐,变成听 Spotify;阅读作者的书,变成看 Kindle。」

▲ 图片来自 Annoyed Mama

马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出「媒介即讯息」。这个理念的其中一层含义是,媒介均以另一种旧媒介为内容,即文书写作承载了演讲的内容,而印刷品则承载了写作的内容。

Austin 认为,Netflix 这类平台是一种新媒介,它所承载的,就是旧媒介电影和电视的内容,但将它们的独特性和差异性降级了。

「媒介即讯息」的另一层含义是,媒介才是最重要的,它能对人和社会施加决定性影响。当我们点开 Netflix,打开 Spotify,面对着不见底的信息流(Infinite Scroll),缺少差异化和上下文的信息呈现,我们更倾向于将自己的选择交给平台和算法(而算法则不断向我们反哺过去的选择,让我们越走越狭窄)。

事实上,互联网带来的信息大爆炸并不是人类文明第一次面临的「信息过载」危机。

▲ 印刷术诞生前,书就只能靠抄写员来做复本,因此数量极少,图片来自 medievalbooks

印刷术诞生初时,原本一生可能只能阅读一两本由专人手抄而成的书籍的精英们变得超级焦虑:天啊,我怎能看完那么多书!

更糟糕的是,他们简直没法选书。之前传家宝就那几本书,摸着都能分清,哪有什么封面设计、卷首语、目录的存在。这些在我们看来最基本的书籍元素是印刷术诞生后的一个个逐步地被设计出来的,有了这套检索系统,古人在书籍的海洋里也没那么焦虑了。

我们现在也在面对同样的问题。在滚不完的信息流前,我们还没学懂检索导航。

同时,我们的情况也和过去有所不同。过去的「附加工具」是用于凸显作品的差异性,但现在的媒介平台,却是模糊了作品间的不同之处。我们曾经赖以作出判断的外在因素,已经被 0 和 1 抹平了。一张张你难区分是由人还是由算法制作的歌单下,不是音乐人的创作的作品,而是萦绕在耳边的「一种感觉」。

此外,Sanford Kwinter 曾在一篇刊登于《Harvard Design》杂志的文章提出一个有趣的观点——书籍的封面设计也是社会基建的一部分,是介乎于书籍内容和人类社会的界面:

一本书的封面并不属于书本身,而是归属于展示和使用它的店铺,存在于各种书籍当中,和公众以及读者在视觉和心理上相关联。因此,书的封面设计应被看做广义城市基建的一部分,这些基建既用于沟通,也是交互和操作的界面。

▲ 图片来自维基百科

越来越同化的数码书籍和唱片封面,搭建的未来数字世界可能就像 Chenoe Hart 文章中自动驾驶开往的未来世界一般。

当实体地点变成自动驾驶地图上的一个图标时,我们不再会寻找它和其它地方的不同(因为不再需要记忆或辨识),它们的实体交互界面的辨识度不再重要(就像现在点外卖一样,很多人的首要选择和判断直觉因素不再是餐厅店面)。于是,当我们处于特定室内空间时,我们不再会将它和其背后的文化历史背景相联系。

内容也是如此。当「封面」这个辨识符号变得越来越模糊,数字世界的这项基建也越来越薄弱,我们更是无法作出抉择。

面对这番困局,Autsin 认为我们不应过分悲观或激进,更应去尝试建立新的,可帮助我们理解内容的语境:

有很多人为数字化过渡感到悲哀,因为它在本质上无法容纳我们熟悉的社会符号,还有不少人不假思索地就接受了这个想法。但两者间(传统文化符号和数字化形式)的健康融合是有可能,同时甚至是必要的。

我们可以在认同新技术带来的新媒介的同时,去学习如何创造新的共同意义。它们可以比我们现在有的参考内容更全面,并不会受限于现有形式的限制。

题图来自 Music Network