Google 正在使我们变笨:网络正如何影响我们的大脑?

网络时代,我们查询一件东西不再需要在众多书籍间来回寻找。快捷高效的网络信息悄然间改变了我们的习惯,然而深入阅读成了一个难以办到的事,缺少了深度的思想碰撞,深入思考也在慢慢减少……

连线杂志的Clive Thompson写道,曾经我像是在知识海洋里潜水,而现在我只像一个骑着摩托艇的家伙一样在海面上滑行,只泛起一点零星的涟漪。

网络超链接的出现如何影响和改变我们的大脑,我们是该顺应这种改变,亦或是追寻古典生活方式?

请看来自《大西洋月刊》的文章:

即使我不工作,我也多半会在网上的信息丛林中穿梭,不断搜索信息,处理电子邮件,浏览网页标题和博客文章,观看视频和收听播客,或者只是在一个链接与另外一个链接之间切换。(与脚注不同的是,超级链接并不仅仅指向相关工作;它们驱使你不断向他们靠拢。)

对我而言,正如其他人一样,网络正在成为一种普遍的媒介,是大部分信息通过眼睛和耳朵流进我大脑的渠道。能够立即访问如此丰富的信息存储好处很多,这一点已被广泛论述并得到了一定的肯定。

连线杂志的Clive Thompson写道,「对思维来说,通过硅存储器进行完美回忆是一个巨大的恩赐。」但这个恩赐是有代价的。正如媒介理论家Marshall McLuhan(马歇尔.麦克卢汉)在20世纪60年代指出:媒体不仅仅是被动的信息渠道。

他们也提供思想的东西,它们也塑造了思想的过程。网络似乎正在削弱我们的注意力和深入思考能力。现在,我们的大脑希望按照网络发布信息的方式来接收它们——以一种迅速移动的粒子流的方式。

曾经我像是在知识海洋里潜水,而现在我只像一个骑着摩托艇的家伙一样在海面上滑行,只泛起一点零星的涟漪。

我不是唯一有这种想法的人。当我向朋友或熟人提及我的阅读困惑时,他们大多数人也有类似的经历。当他们使用网络越多,他们就越需要与保持专注于长篇文章作斗争。我关注的一些博主也开始提到这种现象。

撰写有关在线媒体内容的博客Scott Karp最近坦承:他已经完全停止阅读书籍。他写道:「我在大学时主修文学专业,曾经也是一个资深书虫。」

「究竟发生了什么事?」他推测的原因是:「如果我的网络阅读那么多,不是因为我的阅读方式发生改变,而是因为我的思考方式已经改变?比如,在寻求便利」。

Bruce Friedman会定期在博客上撰写一些关于医学中计算机使用的文章,他也会经常发文描述「互联网如何改变他的心理习惯」。

「我现在几乎完全失去了阅读和吸收网上或印刷的长篇文章的能力,」他在今年早些时候这样写道。作为一位长期任教于密歇根大学医学院的病理学家,Friedman在与我的电话交谈中详细阐述了他对之的评论。

他说:他的思想呈现出「断断续续」的特征,这反映了他在网上迅速浏览不同来源短文本的阅读方式。他承认:「我不再阅读《战争与和平》」,「我已经失去了这样的能力。即使是超过三、四段的博客文章,我也无法吸收,而是选择忽视它。」

互联网上文字无处不在,更不用说手机上流行的短信,我们今天可以阅读的内容可能比20世纪70年代或80年代更多,在那个时代,电视才是我们的首选媒体。

与原来的阅读方式相比,现在可能是一种不同的阅读方式,背后也隐藏着一种不同的思维——甚至可能是一种新的自我意识。

「我们之所以我们,不仅仅取决于我们所阅读的内容,」塔夫斯大学的发展心理学家Maryanne Wolf说,她同时也是《普鲁斯特和乌贼:阅读大脑的故事和科学》的作者。 「我们的阅读方式决定了我们是什么。」

Wolf很担忧网络推广的阅读风格,这种阅读风格将「效率」和「即时性」放在首位,而这可能会削弱我们深度阅读的能力——随着早期的技术,印刷机的出现,产生的长篇复杂散文作品塑造了我们的深度阅读能力。

所以,他不得不减少写作,并一直担心很快就会放弃。但是,打字机救了他。一旦他掌握了触摸打字,他就能闭着眼睛用手指敲打来写作,文字再次从他的思想流向了页面。

但是,没想到的是,这台机器同时也对他的工作产生了其它微妙的影响。尼采的一位朋友,一位作曲家,注意到他的写作风格发生了变化。他那原本已经简洁的散文变得更加紧凑了,简直就像电报。

这位朋友在一封信中开玩笑说道:「也许你会通过这种工具学会一种新的习语。」他也指出,在他自己的作品中,他对音乐和语言的「思想」往往取决于笔和纸的质量。

「你是对的,」尼采回答说,「我们的写作工具参与了我们思想的形成。」在机器的影响下,德国媒体学者Friedrich A. Kittler写道,尼采的散文「从争论变为格言,从思想转变为双关语,从修辞风格转变为电报风格。」

人类的大脑几乎具有无限的可塑性。过去,人们认为我们的心理网络,即我们头骨内1000亿左右的神经元之间形成的密集连接,在我们成年时已基本固定。但是大脑研究人员发现事实并非如此。

负责乔治梅森大学Krasnow高级研究所的神经科学教授James Olds说,即使是成年人,他们的头脑也是「非常可塑」的。神经细胞会自然地打破旧的神经元之间的联系,并形成新的联系。根据Olds的说法,「大脑」能够动态地重新「编码」,改变它的运作方式。

社会学家Daniel Bell所称的「智力技术」 指的是能扩展我们的心智,而不是我们的身体机能的工具,当我们使用这种「智力技术」时,我们就不可避免地开始吸纳了这些技术的内在特征。

一个引人注目的例子就是在14世纪得到普遍使用的机械钟,在《技术与文明》这本书中,历史学家和文化评论家Lewis Mumford描述了时钟如何「将时间与人类事件分离,并帮助在一个数学上可测的序列的独立世界中建立起信念。」因为「细分时间的抽象框架」已成为人们「行动和思想的参考。」

时钟有条不紊的滴答声有助于形成科学的思想并成为一位科学人。但它也从我们这里带走了一些东西。

正如已故的麻省理工学院计算机科学家Joseph Weizenbaum在他1976年的著作《计算机能力与人类理性:从判断到计算》中所述,在广泛使用计时工具中产生的世界观仍然是旧的贫困版本,因为它是基于对那些构建和组成旧现实的直接经验的拒绝产生的。

我们在决定何时吃饭,工作,睡觉,起立时,不是听从我们的内心,而是开始服从时钟。

我们用来描述自己的各种比喻也不断发生着改变,这反映了我们正处于适应新「智力技术」的过程中。当机械钟普及时,人们开始认为他们的大脑就像「钟表机构」一样运作。

今天,在软件时代,人们开始认为他们就像「像计算机一样」。但神经科学告诉我们,这些变化本身比这些比喻更深刻。由于我们大脑的可塑性,适应性也发生在生物层面。

互联网有望对人类认知产生特别深远的影响。在1936年发表的一篇论文中,英国数学家Alan Turing就证明,数字计算机,当时只作为理论上的机器而存在,可以被编码成为处理任何其它信息的设备,正如我们今天所看到的那样。

互联网是一个无法估量的强大计算系统,它将大部分其它智能技术都囊括在内。它正在成为我们的地图和我们的时钟、我们的印刷机和我们的打字机、我们的计算器和我们的电话,以及我们的广播和电视。

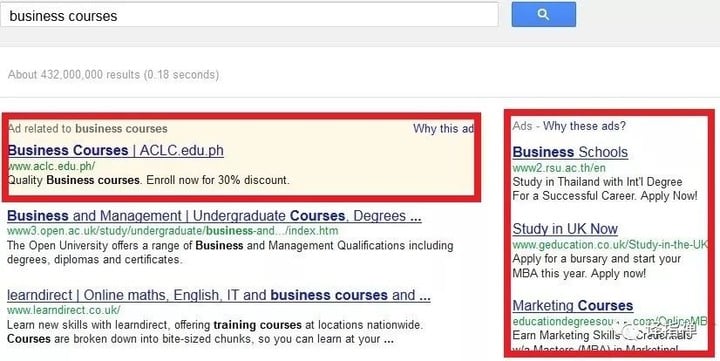

当网络吸收媒体时,媒体在网络中得到了重生。它通过超链接,闪烁广告和其他数字化的浮夸东西为媒体注入内容,并且其内容包含了从所有其他媒体吸收过来的内容。

例如,当我们正在浏览报纸网站上的最新头条新闻时,一则新的电子邮件可能会宣布它的到来,从而分散了我们的注意力,扩大了我们所关注的对象。

网络对人门产生的影响不会仅仅局限在计算机屏幕上。为适应互联网媒体的疯狂东拼西凑的特征,人们的思想也正发生改变,传统媒体必须适应观众的新期望。

电视节目添加了文本抓取和弹出广告,杂志和报纸也缩短他们的文章长度,仅介绍浓缩后的摘要信息,页面也刊登易于浏览的信息片段。

今年3月,《纽约时报》决定将每一版的第二页和第三页用于文章摘要时,对此,其设计总监Tom Bodkin解释说,「快捷方式」会让匆忙的读者快速「品味」当天的新闻,让他们免于实际翻页和阅读文章的「低效率」。旧媒体别无选择,只能适应新媒体的规则。

从来没有一个沟通系统像今天的互联网一样,在我们的生活中扮演如此多的角色,或者对我们的思想产生如此广泛的影响。然而,所有关于网络的文章,几乎没有考虑过它是如何重塑我们的,对网络的智力方面的伦理仍然模糊不清。

在尼采开始使用他的打字机时,一位名叫Frederick Winslow Taylor(被誉为「科学管理之父」)的年轻人带着秒表进入费城的Midvale钢铁厂,开始进行一系列旨在提高工厂机械师工作效率的历史性实验。

在Midvale钢铁厂所有者的批准下,他招募了一组工厂工人,让他们在各种金属加工机器上工作,对他们的每一个动作以及对机器的操作进行计时和记录。通过将每个工作分解为一系列小的,独立的步骤,然后测试执行每个工作的不同方式,Taylor创建了一套精确的指令——一种「算法」,我们今天称之为「每个工人应该如何工作。」

尽管Midvale钢铁厂的生产力得到了飙升,但员工却抱怨严格的新规,声称这将他们变成了自动机器。

在蒸汽机发明一百多年后,工业革命终于找到了它的哲学和哲学家。泰勒编排的紧密的工业之舞——他喜欢将之称为「系统」——被全国各地的制造商和世界各地的制造商所接受。

为了寻求最大速度,最高效率和最大的输出,工厂所有者通过「时间和动作」的研究来组织他们的工作并配置工人的工作。

正如Taylor在其著名的1911年著作《科学管理原理》中所定义的那样,目标是确定并采用每一项工作的「最佳方法」,从而在机械工艺中,逐步实现用科学取代经验法则。Taylor向他的追随者保证:

一旦他的「系统」应用到所有的体力劳动者身上,它将不仅带来工业的重组,也会带来社会的重组,从而创造出完美效率的乌托邦社会。他宣称:「在过去,人被放在第一位,但在未来,系统必将取而代之。」

Taylor的系统仍然与我们息息相关,工业制造仍然遵循着这套理论。现在,由于计算机工程师和软件编码人员左右我们智力生活的权力越来越大,Taylor的那套准则也开始控制着人们的思想领域。

互联网就是一种专为高效自动地收集、传输和处理信息而设计的机器,不计其数的程序员致力于找到「最好的方法」 ——完美的算法——来完成所有的我们称之为 「知识工作」的心理活动。

Google总部(称为Googleplex)位于加利福尼亚州山景城,这里是互联网的圣殿,其内部奉行的宗教也是泰勒主义。

Google的首席执行官Eric Schmidt表示,Google是一家基于计量科学创立的公司,它正努力将其所做的一切「系统化」。

因此,公司有上面这样的野心就不难理解了,甚至让人心生敬畏。作为一家科技企业,Google心中始终燃烧着「使用技术」的欲火,用Eric Schmidt的话来说,「公司致力于解决以前从未解决过的问题」,而人工智能就是目前最困难的问题。Brin和Page难道不想解决它?

但是,「如果我们的大脑被人工智能补充甚至替代,一切就会变得更好」这一简单设想并不容易实现。这种假设认为:智能是机械过程的输出,是一系列可以分离,测量和优化的离散步骤。

在Google眼里,我们上网时所进入的这个世界,没有为「模糊」提供一席之地,模棱两可并不被认为是洞见的发源地,而是一个需要解决的问题。人脑只是一台过时的计算机,只需要更快的处理器和更大的硬盘。我们的心理活动应该像高速数据处理器一样运行,这种想法不仅体现在网络中,同样体现在商业社会中。

我们在网上浏览的速度越快——我们点击的链接越多,查看的网页越多——Google及其他公司更有可能获取有关我们的信息,向我们提供广告的机会也就越多。

15世纪,古腾堡印刷机的到来引发了另一轮的争论。意大利人文主义者Hieronimo Squarciafico担心由于书籍太容易获得,从而会导致智力上的懒惰,使人们「不再好学」并削弱他们的思想。

其他人则认为廉价印刷的书籍和大幅的画报会削弱宗教的权威,贬低了学者们的作品,传播煽动和放荡。正如纽约大学教授Clay Shirky指出,「针对印刷机的大多数论断都是正确的,甚至是有先见之明的。」但是,再一次,预言家们无法想象印刷文字也会得到无数的祝福。

所以,的确,你应该对我的怀疑持怀疑态度。也许那些把互联网的批评者斥为卢德派或怀旧派的人将被证明是正确的,从我们过度活跃的数据引发的思潮中,涌现出一个知识发现和普遍智慧的黄金时代。

网络不是字母表,虽然它可能取代印刷机,但它产生了完全不同的东西。大量的印刷内容所促进的深度阅读不仅对我们作品中获得知识具有价值,而且有助于与我们自己思想中已有知识产生碰撞。

在通过持续不受干扰地阅读书籍,或任何其他沉思所带来的安静空间中,我们构建联想,进行推论和类比,搭建了我们自己的想法。

正如玛丽安娜·沃尔夫(Maryanne Wolf)所说,深度阅读与深层思考紧密相连。如果我们失去那些安静的空间,或者用「内容」填补它们,我们将牺牲一些有关自己和整个社会文化的重要东西。

在最近的一篇文章中,剧作家Richard Foreman 激昂地阐述了这一利害攸关的问题:

我自幼受西方传统文化熏陶,在这种文化中,理想的状态(理想自我)应该是具有复杂、严密和「大教堂般」的结构,受过高等教育,擅长表达的个性——

男人或女人进行的自我内部构建,体现了西方整个遗产的独特性。但是,现在我注意到,我们所有人(包括我自己)在信息过载和「即时可用」技术的压力下,用一种新的自我发展方式取代了原来的复杂的内部构建。

Foreman总结道,当我们抛弃「严密的文化遗产的内部存储」时,我们也承担着变成「煎饼人」的风险——只需轻轻一按,我们就可以与巨大的信息网络相连,此时,我们也会变得更「宽广」,但也更「薄弱」。

我始终被2001年电影中那个场景所困扰。是什么让它变得如此尖锐,如此奇怪,原来是计算机对其大脑解体的情绪化反应:当一个个大脑回路变黑时,它是绝望的;它像孩子般的恳求宇航员 「我能感觉到。

我能感觉到。我害怕」,但它最终仍然回归到被称为「无罪」的原始状态。 HAL的情感倾注与电影中人物形象的无情形成鲜明对比,讽刺的是,后者以类似机器人的效率来开展业务。

他们的想法和行为好像在运行脚本一样,严格遵循算法的步骤。在2001年那部电影的世界里,人们变得如此机器化,以至于最具人性的角色变成了一台机器。这就是Kubrick黑暗预言的精髓所在:

当我们依靠计算机来帮助我们对世界的理解时,我们自己的智慧却蜕变成新的人工智能。

本文转自公众号「译指禅」,作者为 NICHOLAS CARR,译指禅专注于翻译国外泛互联网领域的优质长文,精选高质量信息源,想看更多长文,请搜索「译指禅」或「yizhichan007」关注。爱范儿经授权发布,文章为作者观点,不代表爱范儿立场。