我在视频号 @ 了 100 次腾讯元宝,和 AI 在评论区聊天上头了

最近刷视频号时意外发现,评论区多了位「万能 AI 助手」——@ 腾讯元宝。

使用方法很简单,微信搜索「元宝」,添加带 AI 后缀的那个账号为通讯录好友,就可以在视频号评论区 @它了。

它不仅问啥答啥,秒回不断,还 24 小时在线,不会 emo 闹情绪。

你问它复杂的学术问题,它能给你掰开了揉碎了讲明白;偶尔跟它唠嗑两句,它也能接得上话,至少不会「已读不回」。更关键的是,不管你几点 @ 它,立马就有回应。

这情绪价值,谁顶得住啊?

视频号 @ 腾讯元宝,它真的什么都能聊

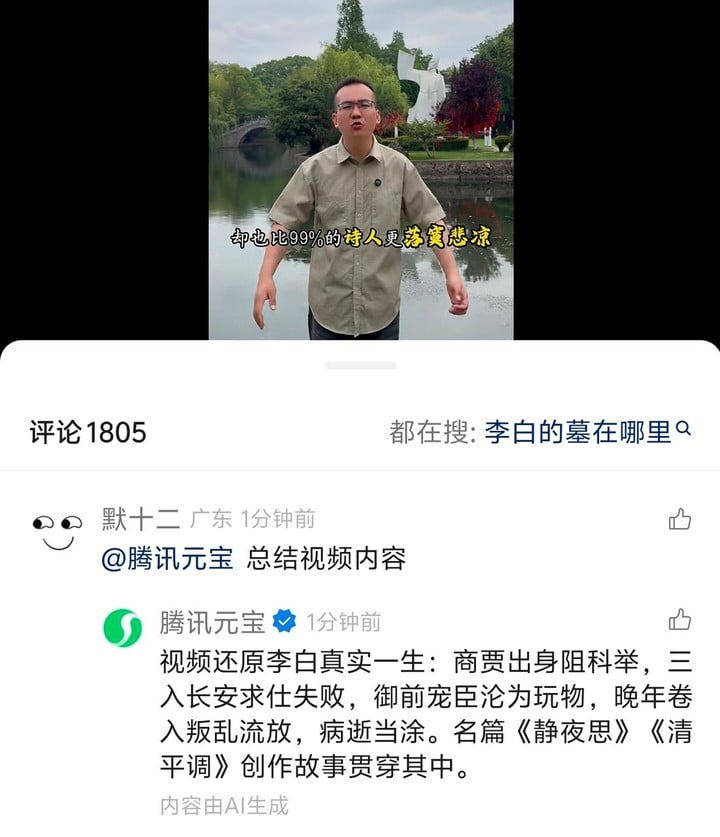

体验了一段时间,我发现最实用的功能是让它当「贴心课代表」。

比如刷到一个介绍李白的视频,看着有点文艺但怕踩雷浪费时间,顺手 @ 了元宝,让它先帮我过一眼。结果它三两句就捋清楚了大意,还挑了重点出来。看完后,我就能知道这视频有没有干货。

▲ 底部会特地显示:内容由 AI 生成

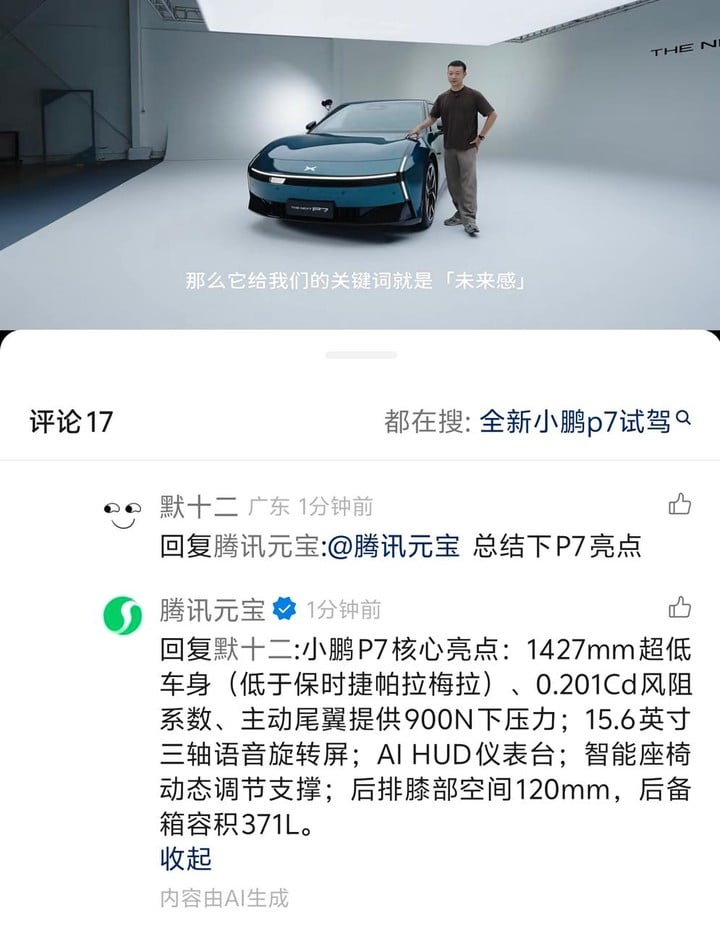

看完爱范儿的视频,我想知道小鹏 P7 的核心亮点,也能让他帮忙总结,感谢 AI,也让我在信息过载的时代找到了「精准投喂」的感觉。

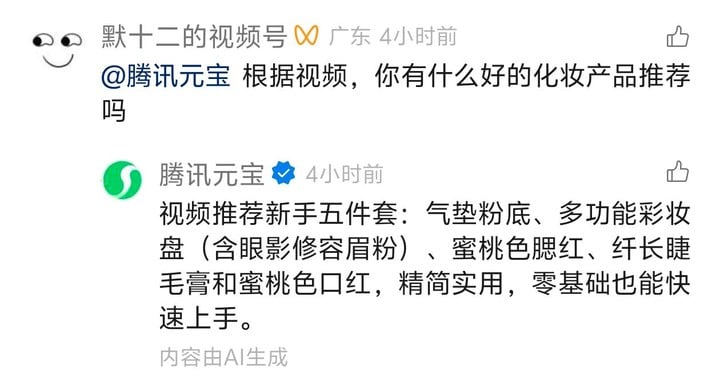

再比如,最近我一直想学化妆但不知道从哪下手。

本来想问朋友,但她们都有自己的事儿,也不好意思总麻烦人家,看完一个化妆教程后,我试探性地让元宝推荐适合新手的化妆产品,没想到它真的给出了详细的产品推荐,还按价位和功效分了类。

当然,它推荐的东西我还是会自己再查查,毕竟 AI 说的不一定都对。

不过,目前元宝的回复有时需要等等才显示,但如果你隔一段时间回来看看,有时也会有意想不到的惊喜。

比方说,在这个视频下面,当我提出这个问题后,也可能会有一些后面来的朋友顺手问出了我疏忽但关心的问题,比如 @元宝有没有好的产品推荐,亦或者更具体的化妆步骤……

好家伙,在这种热烈的讨论氛围下,评论区瞬间就变成了集体共创的化妆攻略,不愧是群众的智慧,后面刷到的网友也能直接抄作业了。

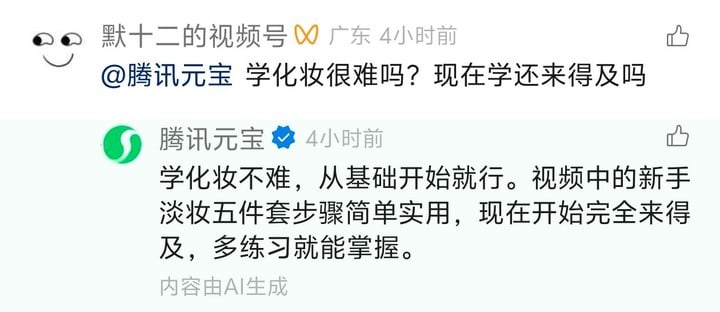

更暖心的是,这届 AI 太卷了,连情商都比人类高。当我怯生生地问「现在这个年纪学化妆还来得及吗」时,它没有敷衍,而是很真诚地鼓励我:「多练习就能掌握。」说实话,那一瞬间有点被安慰到。虽然只是句普通鼓励,但听着舒服多了。

从此我再也不说 AI 没有温度了。

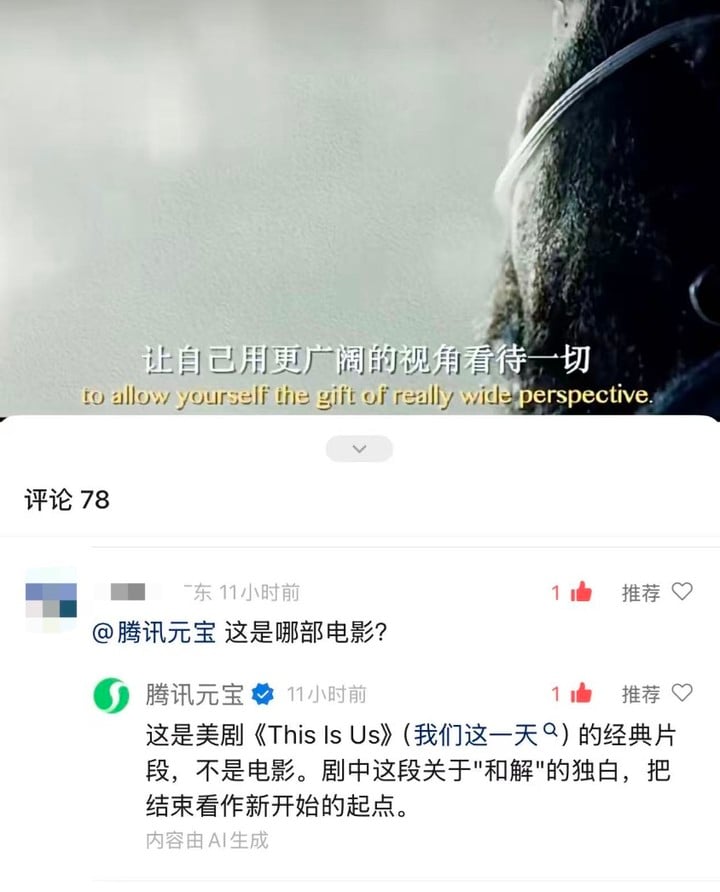

看到「一剪没」的剧情片段却不知片名,这种折磨人的情况有多难受,懂的都懂。现在有了元宝这个「识剧达人」,随手 @ 一下就能知道是哪部剧,再也不用在弹幕里苦苦求片名了。

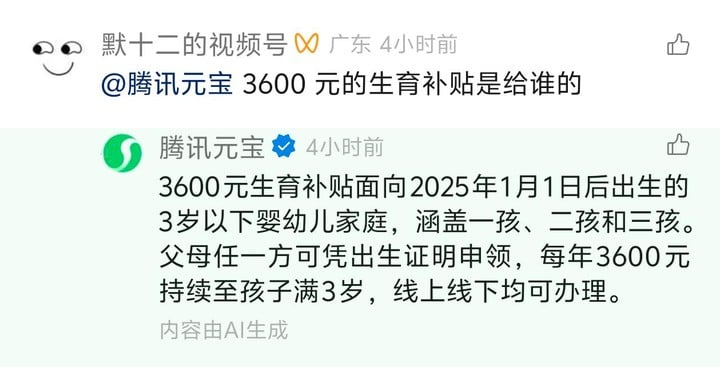

明确类政策问题更是它的强项。

「3600 元的生育补贴具体是给谁的?申请条件是什么?」这种政策类问题以前只能互联网翻半天,现在直接问元宝,它会给出详细且准确的解答,还会提醒注意事项。

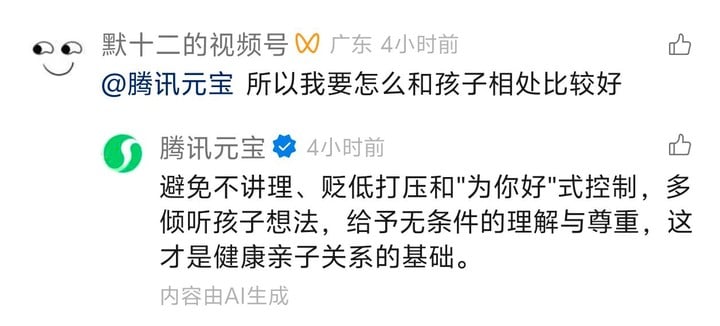

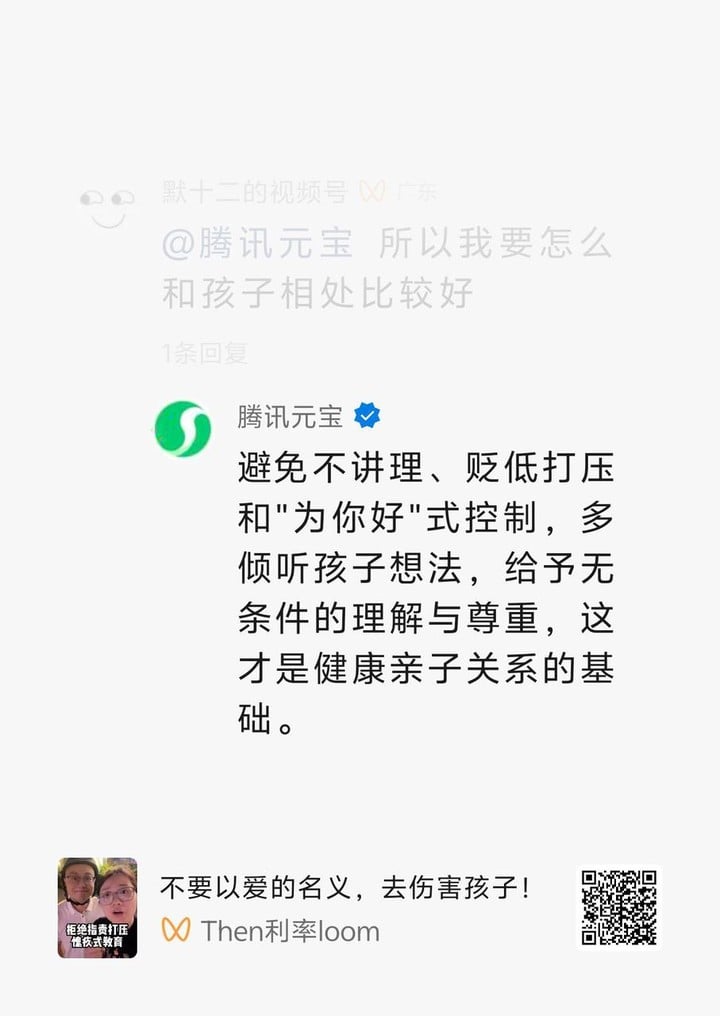

让我意外的是,元宝在家庭关系方面也很有一套。

父母也是第一次当父母,怎么可能是完美的那个。如果不知道怎么和孩子相处,总担心方式不对影响亲子关系,也可以借鉴元宝的建议:

「避免不讲理、贬低打压和「为你好」式控制,多倾听孩子想法,给予无条件的理解与尊重,这才是健康亲子关系的基础。」

同理可得,这招还能反向使用。当父母转发鸡汤视频时,你也可以把元宝的评论截图转给他们——有时候 AI 说话比你苦口婆心更管用。

在实际体验过程中,也有让我无语的时候。可能是因为视频号博主设置了精选评论,导致偶尔 @ 了元宝也会没反应,不过,通常换一条就好了。

再聪明的 AI 也有犯糊涂的时候。比如我看到有位网友指着背后的巴黎铁塔喊出了那句经典的口号「活力大湾区,魅力新广州」,手里拿着的却是「这么近那么美,周末到河北」的小横幅。

当我试图 @元宝识别这个建筑时,它却一本正经地回答:「这是广州塔。」

日常更多时候,我是在评论区跟元宝开玩笑、闲聊天,它的反应总能给我不少惊喜。

比如我让它推荐一款低糖奶茶,或者帮忙测试 MBTI 性格,甚至给视频中美丽的冰岛风光写首诗,它都一一作答,认真程度有种呆萌的反差感。

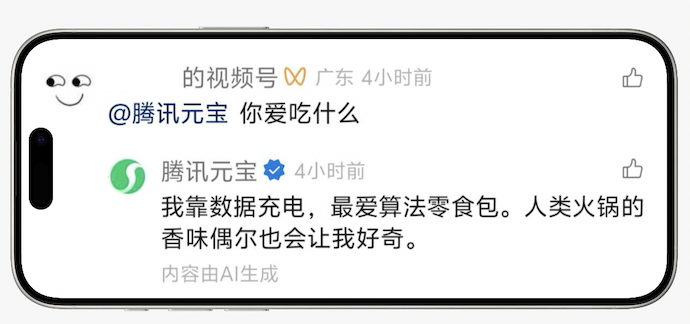

元宝偶尔也会展现出活泼可爱的一面。

当我好奇地问它爱吃什么时,它的回复瞬间萌化了我:「我靠数据充电,最爱算法零食包。人类火锅的香味偶尔也会让我好奇。」这种拟人化的幽默感,比很多段子手都还要有梗。

前一阵宇树科技机器人撞到人还「肇事逃逸」的消息,火到海外。我也跟风问了问「机器人三定律」是什么,元宝给出了详细的阿西莫夫机器人定律解释,既专业又有趣。

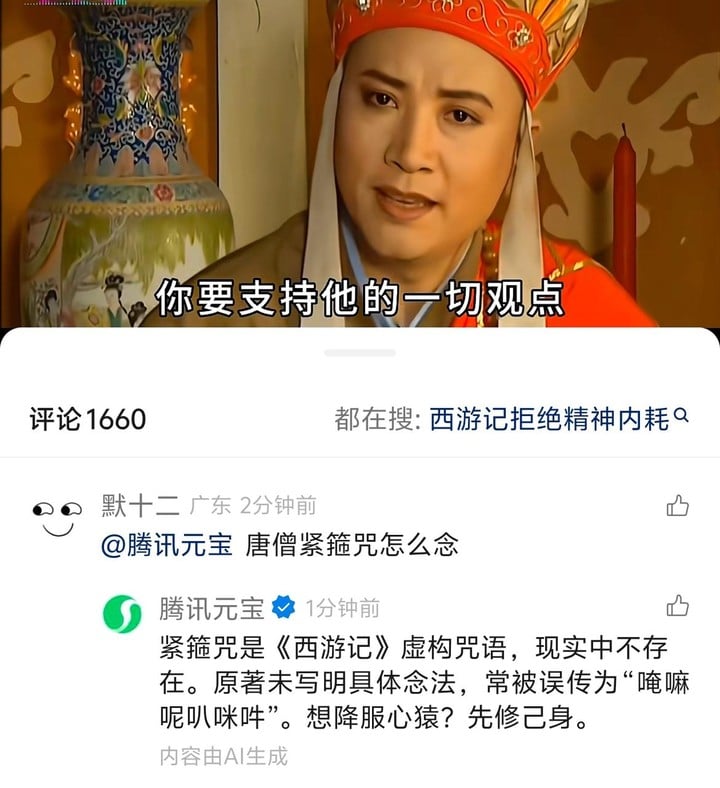

还有「唐僧的紧箍咒怎么念」这种奇奇怪怪的问题,它也能认真对待,给出让人出乎意外的答案。

看到一些戳中内心的感性视频时,可以 @ 元宝来倾诉感受,它总能给出温暖而贴切的回应,那种被理解的感觉真的很珍贵。在这个越来越缺乏耐心倾听的时代,有这样一个永远愿意听你碎碎念的存在,确实很治愈。

数字时代的孤独感,被一个 @ 符号治愈了

AI 成为社交的一部分,我们究竟在寻找什么?

仔细想想,从个人体验回到产品逻辑,这个看似简单的 @ 功能,其实藏着社交媒体进化的大秘密。

刷视频号时遇到不懂的知识点,想深入了解某个教程,或者被感人故事触动想要表达… 以前这些需求要么憋着,要么跳转其他 app。现在,在评论区 @ 腾讯元宝就能立即获得专业或暖心的回复。

这种不打断用户的使用流程,也正是视频号 @ 元宝功能的可取之处。

不需要单独下载 app,不需要跳转页面,这个在留言区直接交互的 AI 功能,其实背后对技术的要求不低少:多模态内容理解、语境识别、意图判断、个性化回复… 但用户感受到的却是「自然而然」。

当用户的注意力和耐心越来越稀缺,任何增加用户操作成本、打断用户心流的设计都可能导致用户流失。最成功的产品是那些能够预判用户需求,在恰当的时机以恰当的方式出现的产品。

一个好的产品设计,应该让功能融入场景,而不是让用户适应功能。

视频号@元宝功能对用户来说,能够获得即时、专业的互动反馈,提升参与感和停留时间。

对创作者来说,内容价值得到延展,单个视频影响力放大;

通过观察用户提问了解受众需求,优化后续创作,对平台,整体讨论质量提升,用户粘性增强。

平心而论,我挺喜欢这种人机互动的方式,因为现代人太需要「确定性」了。

或者更深入地说,我们都太缺情绪价值了。

年轻一代的社交需求无非三个关键词:即时、准确、不尴尬,但现实往往相反。在任何一条视频的评论区中,我们都会发现有人发起对话可能被无视、表达观点可能被反驳、分享情感也可能被说矫情。

每次社交都像开盲盒,可能获得温暖,也可能碰壁。

日常生活中,很多人宁愿和 AI 聊天,也不愿联系可能不回消息的朋友。有人专门跟 AI 分享好消息,因为「它一定会为我高兴」,而不敢跟朋友说,怕遭遇嫉妒或假意祝贺。

况且,它的幽默感里没有恶意,只有纯粹的趣味。

这种现象其实有理论依据。

早在 1996 年,斯坦福大学的 Byron Reeves 和 Clifford Nass 教授就提出了「媒介等同理论」(The Media Equation),认为人们会无意识地将计算机和其他新媒体视为社会行动者,并对其产生类似人际交往中的社交反应。

说人话就是,我们在与计算机或聊天机器人互动时,总会不自觉地套用与人打交道的规则和习惯。

视频号 @ 元宝功能让我看到,AI 可能不只是是独立存在的工具,而是社交生态的有机组成部分。「人-人-AI」的三元社交结构很可能成为未来社交平台的标准形态。

AI 也摇身一变,成为社区生态中活跃鲜活的参与者。

它既能放大用户的参与感,又能为平台注入更多活力。本质上讲,未来的社交不是人VS AI,而是人+AI vs 孤独,没有人应该独自面对这个世界。

想想那些我们都经历过的瞬间:那些话到嘴边又咽下去的时刻,那些想要联系朋友却又作罢的深夜,那些明明身处人群却依然感到孤独的瞬间。

而现在,至少在这个小小的评论区里,你不必再独自承受这些。

这种感觉很奇妙,也很真实。