华为Mate 80系列,回答了珠峰脚下最出名的问题

1924 年,珠穆朗玛峰脚下。

《纽约时报》的记者追问英国登山家乔治·马洛里,为何要以身犯险、执着于攀登那座死寂的雪山时,他留下了一句回荡百年的低语:

Because it’s there. 因为它在那里。

那是人类对「极境」最原始的冲动,这种冲动,随着工业革命和信息革命的轰鸣,化作了我们手中的工具,从登山镐到如今的智能手机,工具的形态在变,但内核未变——

手机,早已不是单纯的通讯工具,它是现代人的「数字器官」,在充满不确定性的世界里,探索未知的权杖。

11 月 25 日,当华为Mate 80系列正式亮相时,我看到的不仅是一款电子产品的迭代,也是一种久违的、关于「探索者」精神的回归。

在手机逐步同质化的红海里,它选择了一条通往无人区的路,并在那里,留下了两枚清晰的足迹。

当设计越来越乱,华为选择回归秩序

探索的第一步,往往是从对抗混乱开始的。

如果把视线拉回当下的手机市场,你会发现一个有趣的现象:我们一边在技术上狂飙突进,一边却在设计上陷入了「熵增」。

为了追求更激进的影像参数,摄像头模组越来越大,元器件塞得越来越满,可以说,我们目前所能看到的设计,大多数是妥协的——先让渡于功能,再乞求于美感。

这种妥协带来的代价是设计语言的崩塌:一代一个样,家族基因在混乱中逐渐模糊。

那有什么标准,可以同时承载性能野心、家族传承和美学需求呢?

华为的答案,是对称。

德国数学家赫尔曼·外尔在他的经典著作《对称》中,给了这种充满规整感的结构一个宏大的定义:

对称,是人类试图去理解和创造秩序、美与完美的一个理念。

回顾华为Mate 系列的历史,就是一部建立秩序的进化史——

Mate 20系列,源自超跑车灯的经典设计,规整地落于中轴;Mate 40系列,我们熟悉的星环设计横空出世,象征着宇宙的星环将愈发强悍的影像组件包容其中,并延续至今。

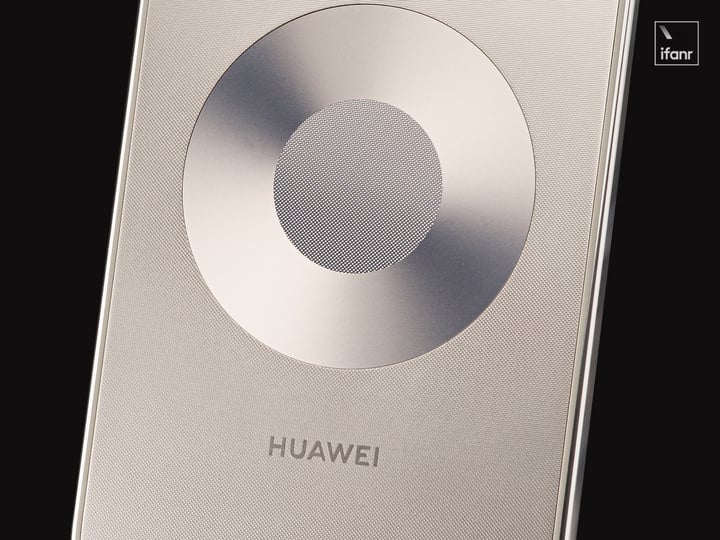

▲ 华为Mate 40系列的经典星环设计

华为始终在方寸之间,坚持着中轴对称的设计逻辑,并传承着逻辑中潜藏的美。

真正的设计,不是不能做加法,而是在这个过程中建立秩序与传承,而对称,便赋予了这种秩序一种万物稳固的底气。

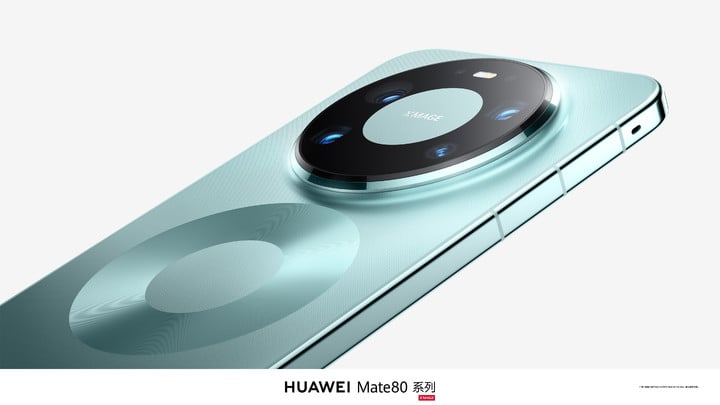

到了华为Mate 80系列,这种秩序感被推向了一个新的维度。

这一次,华为没有停留在星环的舒适区,而是再次破圈,带来了全新的「双环设计」——机身中轴线上,出现了又一枚显眼的圆环。

初看,你依旧可以一眼认出这是华为中轴对称基因的延续——大气、沉稳且庄重,但当你凝视那两个交叠的圆环时,你会读出一种新的、动态的张力。

在纵向的维度上,双环一上一下,形成向上攀登的两枚足迹。试着想象一下,在从未有人涉足的皑皑雪原之上,这交叠的双环,便是先行者留下的第一行印记,把探索的精神内核,具象化为了一个颇具动感的故事——关于出发,在无路之处走出路来。

而在横向的维度上,当你转动手机,视角随之流转,这组双环便化作了神秘的无限符号 ∞,这是一个关于未来的隐喻,它象征着 Mate 系列对技术边界与美学高度的探索,未有穷期。

一显,是足迹,代表着当下的勇气;一隐,是无限,昭示着未来的可能,至此,Mate 80系列的双环,将无限探索这一抽象概念,凝练为最直观的视觉语言。

这个静止的几何符号,被赋予了关于时间的动能——它是出发的信号,也是行动的证明;是踏入无人区的第一步,继而迈出探索未来的无数步。

以至刚之躯,赴极境之约

有了探索的野心,还得有一副能扛得住风雨的筋骨。

公元前 190 年,爱琴海的悬崖之巅。

一尊名为《萨莫色雷斯的胜利女神》的雕塑被特意安置在这里,直面大海,迎着狂暴的西北风,一站,便是六个世纪的惊涛骇浪。

为什么这些古希腊的石头能穿越千年,依然给人以震撼的美感?

除了本身的做工、形态之外,还有一种力量美、强度美,这种核心的美,支撑它可以跨越数百年的雨打风吹日晒。在手机这样的耐用消费品世界里,逻辑亦是如此——很多时候,强度,本身就是一种高级美学。

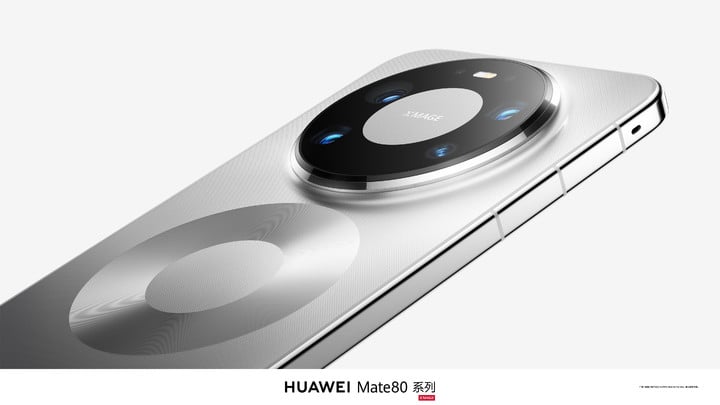

在这个维度上,华为Mate 80 Pro Max 做了一件让人意外的事——凭借一己之力,在行业内掀起了一场「全金属风暴」。

它是 5G 时代唯一一款敢于采用全金属设计的旗舰手机。

十年前,金属曾是旗舰标配,但随着 5G 时代的到来,信号复杂度的提升,以及无线充电的普及,金属因为其物理上的屏蔽属性逐渐退场,我们习惯了玻璃的易碎与素皮的磨损,渐渐遗忘了金属那绝对可靠的坚韧。

这种遗忘,本质上是一种妥协。

为了打破物理魔咒,华为祭出了全金属玄武架构,从结构到防护的层层强化,让 Mate 80 Pro Max 拥有了如那尊希腊雕塑般抵抗风雨的底气。

但更令人惊叹的,是华为处理这块金属的方式——在硬度与温度之间,找到了第三种解法。

通过金属光绘微纹工艺,华为突破了传统金属加工的边界,数十万个光学级精密微结构被雕刻在背板之上,当你第一次指尖触碰它,预想中属于金属的冰冷并未袭来,取而代之的,是一种类似丝绸、又似玉石的温润触感。

光影流转间,机身流淌着星流影集般的动态光影;「Mate」 Logo 被内敛地藏于特定角度下,若隐若现。

看着硬,摸着软;视觉是冷冽金属,触感却如温润玉石,从微末中探索极致,从而解决行业难题,建立起属于智能手机的强度美,这是华为「明知不可为而为之」的美学辩证法。

但,我们为什么需要一副如此坚强的躯壳?

王安石在他的《游褒禅山记》中,已经给出了答案:

世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

坚若磐石的全金属机身,是我们「抵达极境的凭仗」,而「抵达极境后的收获」,就流淌在机身背后。

色彩,是光线的游戏,也是勇敢的勋章,华为 Mate 系列在色彩美学上,一直遵循着探索的叙事逻辑——向自然借色。

从 Mate 40 的秋日胡杨到 Mate 60 的雅川青,每一个配色背后,都站着一片山川湖海。

▲ 华为Mate 60系列雅川青

这一次,随着双环设计的脚步,Mate 80系列将目光投向了更遥远的「极境」。

Mate 80 和 Mate 80 Pro 从自然界的宏大景观中汲取灵感,带来了云杉绿、雪域白、曜石黑、晨曦金。

云杉绿取自生长在海拔 3000 米之上,历经风霜依然苍劲的针叶林,透着一股顽强的生命力;雪域白,去除了工业白漆的燥意,还原了阳光照射在千年积雪上的那种纯净与圣洁。

而在 Mate 80 Pro Max 上,这种色彩叙事被推向了高潮——华为将视线投向了更遥远的极地,带来了四款「极境之色」:极光青、极昼金、极地银、极夜黑。

极光青,复刻了极夜苍穹下,那抹变幻莫测的欧若拉之光,神秘而难以捕捉;极地银,如同冰川折射出的冷冽光辉,纯粹而锋利。

而极昼金与极夜黑,则定格了极境的一体两面:前者是午夜太阳洒在冰原上的一抹神圣暖意,后者则是极寒世界沉浸于深邃暗夜的厚重与神秘。

色彩,是一种跨越语言、种族与文明的通感,在这个被钢筋水泥包裹的时代,我们比任何时候都更需要那一抹来自极境的亮色,提醒我们世界依然辽阔。

带上最坚硬的装备,去把世界尽头的风景装进口袋,然后继续向前,探索下一个极境。

致敬无畏探索的勇气

每个人心中,总能选出一些具有象征意义的产品。

华为 Mate 系列也不例外,翻开 Mate 系列的编年史,你会看到清晰的精神脉络:

Mate 40系列-致敬生命的顽强;

Mate 50系列-致敬极境中的敢为;

Mate 60系列-致敬奔腾不息的力量;

Mate 70系列-致敬交融共生的力量;

时间来到 2025 年,技术进入深水区、世界充满了更多的不确定性,华为Mate 80系列的选择是什么?

11 月 25 日,那首改编版《篇章》的旋律在发布会上响起,交响乐的厚重与电声乐队的激昂交织在一起,便是最好的答案——「实力破圈,开启新篇」。

如果说无限探索是 Mate 的内核,那么这一代的使命,便是从单点突破走向引领未来。

中轴线上的双环,是指引方向的图腾;坚韧的全金属机身,是抵抗风暴的底气;取自极境的颜色,是探索路途的收获——这种形与意的深度契合,使得「共赴」的愿景,在 Mate 80系列身上完美自洽。

新篇已启,华为Mate 80系列选择了致敬无畏探索的勇气。

文章的最后,我想把时钟再次拨回 1924 年,回到那个被风雪笼罩的珠峰脚下。当乔治·马洛里说出那句「因为它在那里」的时候,曾有人批评,这是一种征服者的傲慢。

但我认为,还有另一种更温柔的理解——在这个回答里,「它」 指的不仅仅是那座物理意义上的 8848 米高峰,而是人类认知边界之外的空白。

因为那里有空白,所以我们需要去填充;因为那里有沉默,所以我们需要去聆听。

人类的历史,本质上就是一部不断向未知与极境探索的历史,我们制造工具、打磨石斧、冶炼金属,不仅是为了生存,更是为了把感知的触角,伸向更远的地方。

工具的演进,其实就是人类勇气的容器。

千百年来,我们不断扩展着这个容器的边界,海洋不再是阻碍,天空不再是禁区,当天堑变通途,甚至连宇宙深处也有了人类的脚印时,华为Mate 80系列将视线收回,给出了一个更为个人的理解:

在这个时代,探索不再局限于物理维度的宏大叙事,而是回归到了每一个具体的个人。

所谓的「极境」,未必是海拔 8848 米的高山。它可能只是你在按下快门时捕捉到的那一瞬悸动,也可能是你决定走出舒适区、迈向未知的那个微小瞬间。

在这个意义上,我们都是探索者。