地图,旅行,时间机器 | 近未来 ⑩

计划一场说走就走的旅行,你只需要准备两个东西:

一颗敢于正视上司的强大心脏,和一部非英特尔基带的坚挺手机。

▲ 图片来自:geomarketing

而在几个世纪前的中国,那个用脚步和双目丈量世界的年代,想仗剑去国辞亲远游,基本意味着生离死别,以致于远足前先人承天之佑、卜行祖道。

因为一旦启程,身体和灵魂能不能都活着在路上,就不好说了。

战国时苏秦游历求学,「赢滕履跻,负书担囊,形容枯搞,面目黎黑。」「负书担囊,触尘埃,蒙霜露,越漳河,足重茧,日百而舍。」可谓饱尝旅行之艰辛。

在中世纪的西方,旅行一度是探险家和政治家的专利,对未知世界的好奇心、勇气和逐利的贪婪促使着一代代人扬帆起航。

然而,倾家荡产乃生命的代价换来的常常是令人心碎的空手而归,所谓的富饶之土金银之乡,要么根本不存在,要么是一片蛮瘴之地。

地图、抽象系统和大航海

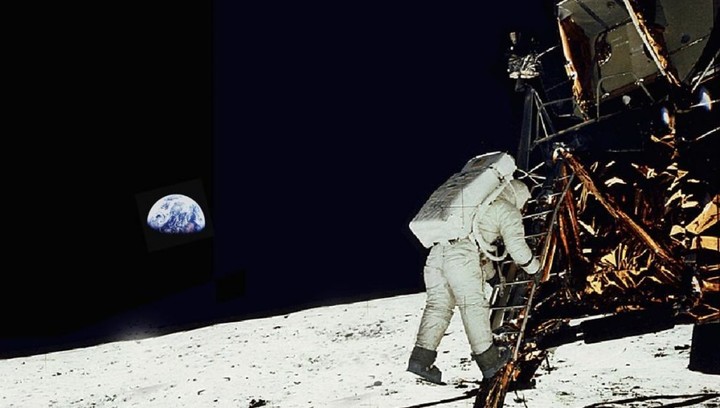

10 万年前,现代智人走出非洲;1405 年,郑和第一次下西洋;1969 年,人类征途星际,在月球上踏下脚印。

人类的「旅行」迄今经历了三次飞跃,但它们在本质上并无区别,无非是 A-B 两点之间空间的移动。

每一次更远的跋涉,都无非是人类对「能量」和「信息」无止境的追求——能量代表着更快的速度,信息意味着更精准的地理位置和导航。

无法以「上帝视角」俯瞰地面的先人,对地理位置的感觉和表达往往出于直觉,山脉、河流这些可观察的地面特征都是定位的基准。

托勒密的著作《地理学》记录了公元 2 世纪的人对世界的认知:世界是一片 70 度宽的平地,最西边是加纳利群岛,最东边是契丹中国。

这位因「日心说」常常被作为反面教材的古罗马占星师,为了制作星象占卜图,把罗马帝国许多城镇的位置进行了精确标注,他还设计了使大地的三维球面投影在二维平面上的方法,并称之为「地理」。

无心插柳,造就了人类史上首个具备实际导航意义的地图。

托勒密的地图原件已不复存在,13 世纪拜占庭学者普莱努迪斯(Maximus Planudes)根据文献重绘了托勒密的地图。这是一幅「俯瞰」世界的二维地图,除了地中海和现在的阿拉伯半岛地区描绘相对准确,其他大多谬误百出。

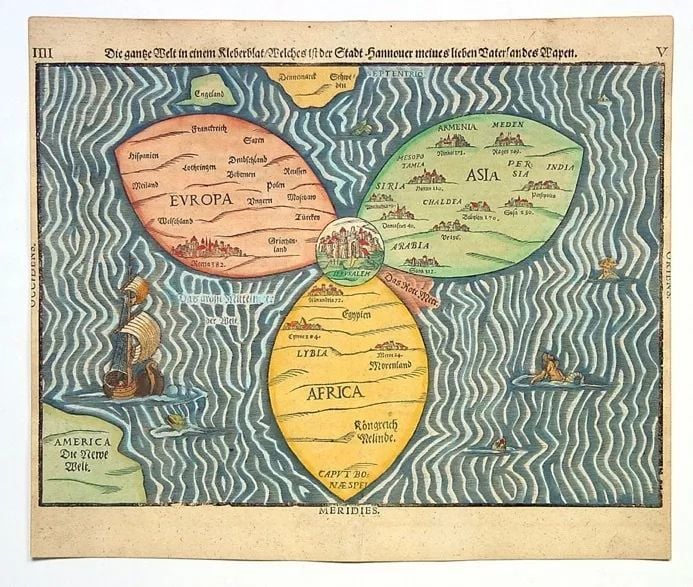

▲ 1581 年《宾廷三叶草世界地图》,世界的中心是耶路撒冷

在相当长时间,地图的作用并非导航指路,而是权力和支配能力的体现,隐喻着不同的世界观。

在中世纪,这些由神职人员在壁画上绘制的艺术形式,无非是让世界与当时主流的哲学和宗教观相匹。而在中国,作为最有价值的国之重宝,地图更多是统治者了解自己统治疆域的工具——荆轲刺秦的诱饵,正是燕国督亢之地图。

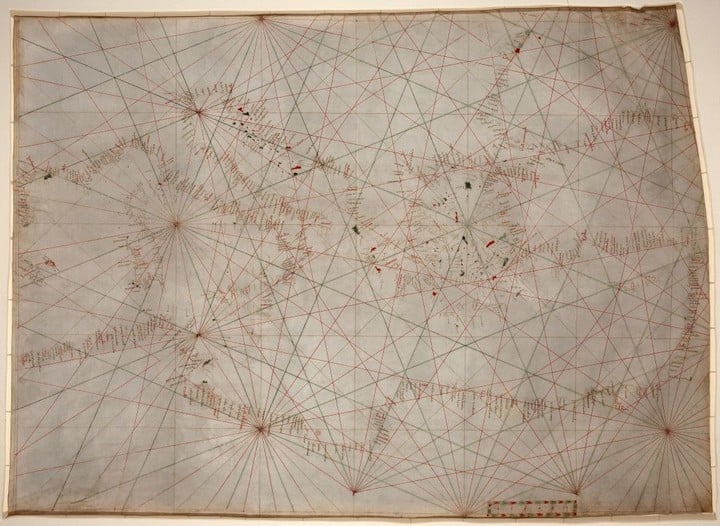

真正意义上用于旅行的地图,来自 14 世纪的地中海沿岸的「航海图」。Portolan chart 这个词组源于意大利文 Portolani,意思就是航海方向。

▲ 现存最古老的波特兰海图 图片来自:Wikipedia

这些被水手们称为「航海指南」的地图绘制了海岸线的大致轮廓,为船只寻找泊地、确定航向,由于商贸竞争的关系,航海图都是机密,一旦船只被海盗或敌船俘获,船长就会毫不犹豫地把它们丢进深海。

1436 年,意大利制图家安德烈·班柯(Andrea Banco)为地图引入了经线和纬线——这是一套完全虚拟的「抽象系统」。它意味着航海家在航海的时候,不光漂泊在弥漫无边的海面,还处于经纬线上的一个交汇点。

刘易斯·芒福德在《技术与文明》一书中,提到过地图与旅行探险热潮的关系。他认为,「抽象系统」可以促使人们产生合理期望,使得航海家得以安心地进入未知的海域。「其航线可以指向任意一点,就能大致回到原来的出发点,而不再需要紧紧靠着海岸线航行。」

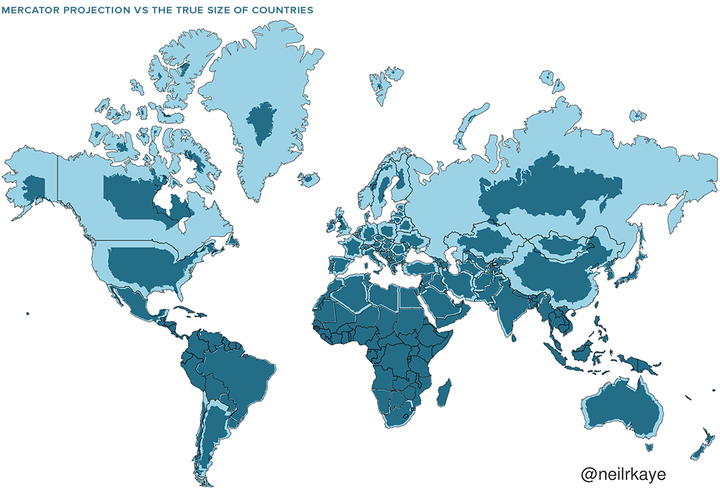

事实上,地图的「抽象系统」并不可靠。在绘制地图的过程中,人们无论采用哪种投影方式将弯曲的大陆按比例投射到平面图纸上,在投射过程当中必然会使得绘图结果与真实情况出现差异。

墨卡托投影(Mercator Projection)」就是一个典型的例子,这个由德国人墨卡托在 1569 年发明的制图方式,解决了把地球二维化的历史性难题,这使得水手们能够在图上标出一条航线,并通过相应罗盘方位角放心地沿此航线航行。

▲ 墨卡托投影下现实世界与拉伸版图的差异

但墨卡托投影存在视觉 bug,甚至会扭曲人们对现实的理解:比如两极的大陆往往被投影拉伸得很大,而俄罗斯的疆域比中国和美国的领土加一起还要大。

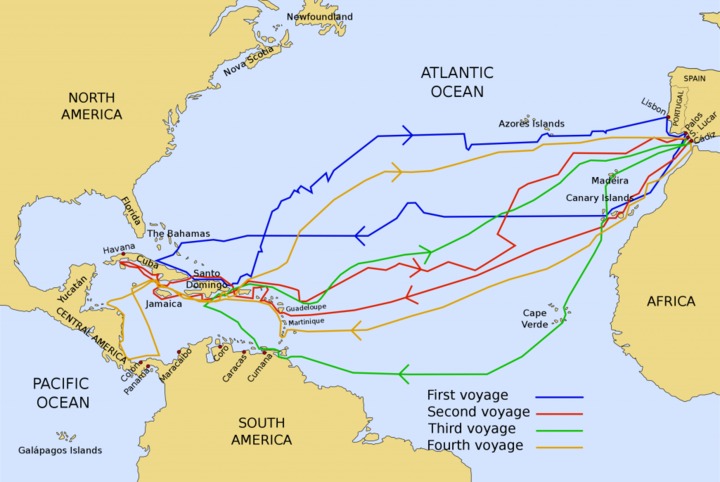

历史充满着戏剧。哥伦布发现新大陆,正是拜地图「抽象的权威」所赐——当时地图显示的地球比真实地球小了 30%,用来计算距离的单位是阿拉伯英里不是意大利英里,种种错误导致哥伦布认为从欧洲跨海到亚洲距离很近,所以才决定尝试海路。

▲ 哥伦布四次横渡大西洋到达美洲 图片来自:Wikipedia

通过协助航海事业,地图开启了大航海和地理大发现的时代。在文艺复兴时期,地图已经成为水手、学者和旅行家的旅行指南。

当一块块新大陆纳入到世界地图中,世界扩张了,但某种意义上也被压缩了——当相距甚远的地区放在似乎更近的地图上,它让世人相信,远方是「触手可及」的。

1472 年,第一幅印刷地图诞生于德国一家印刷所里。印刷术的参与,不仅让地图更快地推陈出新,更开启了制图的商业价值,甚至引发了大众对于未知世界的关注。地图,这个来源于三维世界却带着明显主观化的二维产物,指引着人们向更广阔和未知的世界进发。

▲ 图片来自:aarp

旅行在走向世俗化的同时,地图开始成为旅行的一种隐喻。亨廷顿第九任伯爵西奥菲勒斯在 18 世纪 20 年代到法国旅行,他同父异母的姐妹在给他的信中写道:

感谢你告诉我那么多关于你旅行的情况,这样一来,只要看看地图,我就好像和你一起在愉快地旅行。

在 19 世纪,地图本身甚至被作为一种虚拟的旅行,描绘了在当时难以去到的异国或者是难以到达的神秘地区:在一个绘制风景的巨大房间内,观众作为这个风景的一部分,介入到对环境的感受之中。

当地图走下庙堂,作为一种修养的象征悬于普罗大众家庭的书房,旅行也脱离了当初政治和商贸的色彩,成了消费文化中极其重要的一个组成部分。

二维、三维和路痴

▲ 敢问路在何方 图片来自:windowseat.ph

20 年前,中国南方 5A 级景区方圆三公里,捧着旅游导览图寻街问路的大把游客证明了一件事:

世上本无路痴,看不懂地图的人多了,也就有了路痴。

试着回想一下 20 年前的身在异乡的「寻路」之旅:路边报刊亭买一份地图,在这满是纵横交错的线条和密密麻麻的符号的一平方画卷里,确定自己的位置,然后根据周遭的建筑物名称确定方向,设计一条看起来最短的旅行导航路线。

在航海中,看懂地图更是一项技术活。《加勒比海盗》电影中,杰克船长就提到过专职看地图的职位——海图员。

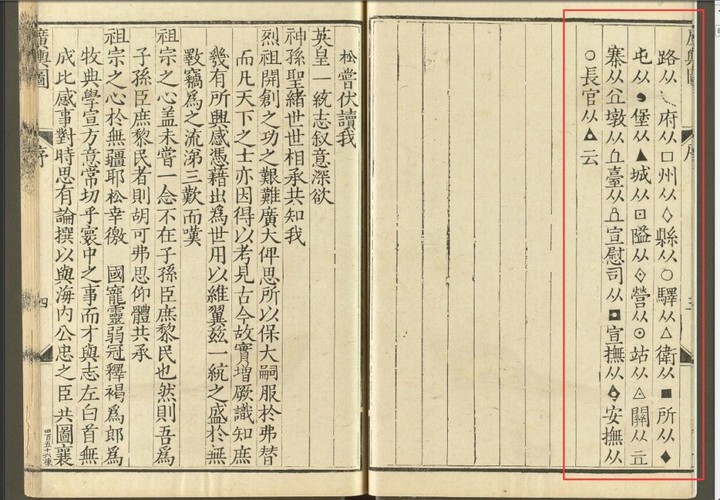

作为一种工具读物,地图之所以晦涩读懂,是因为承载的信息过于庞杂和抽象,地图不仅仅是对世界的「描摹」,更是降维的艺术。

早在公元前五世纪,古希腊数学家毕达哥拉斯已经发现地球是圆的。古往今来,地图的演进一直试图解决两个问题:从三维空间到二维平面,如何把地球的曲面平铺于纸张之上?如何把山川河流和城邦国野映射在方寸之间?

「墨卡托投影」使得地图与现实之间的镜像关系得以建立,而地图符号通过形状、尺寸、方向、亮度和密度的变化,实现了对自然和人文信息的编码与抽象。

▲ 明代万历刻本《广舆图》记载的地图符号

直到遥感测绘技术的出现,让人们第一次拥有了「上帝的视角」。地图越发精确地反映客观世界的同时,也承载着越来越纷繁复杂的人文与自然景观——道路、地名、建筑……而垂直空间的布局和时间上的变幻,不仅让二维化的地图难以呈现,还给阅读者带来了极大的困扰。

经过了一段绘制在沙土、壁画、纺织品和纸张上的漫长演绎道路,地图最终装进了嵌入式设备的玻璃显示屏上。

大屏幕和多点触控给地图赋予了更多呈现的维度,点按、缩放、长按、双击、滑动,你都能看到一个迥然不同的地图形态。地图真正地实现了一手掌握,海纳百川。

卫星影像和数字制图工具,将地图学这门关于地图制作的科学和艺术转变成了一个技术驱动的领域,而地图本身,也彻底脱离了二维化的简单抽象。

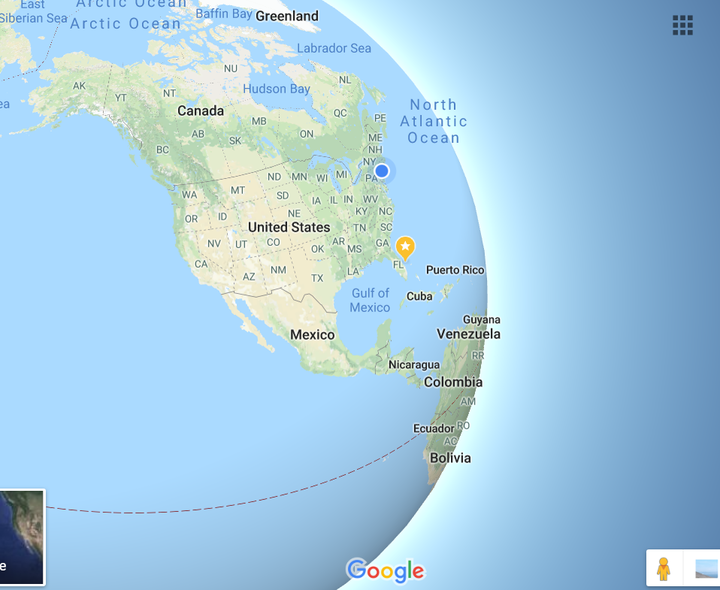

在「墨卡托投影」统治了地图 449 年之后,地图终于接近地表实际呈现的那个样子。

2018 年,Google 借助 WebGL 技术把 Google 地图塑造成完全 3D 的形态,也就是说,当你在屏幕上无限缩小地图,你看到的是一个等比例缩小的地球,而不再是一张平面地图。Google 说,「格陵兰岛不再是非洲的大小。」

地图的三维化,让抽象的成分大大减少了,3D 地图实现了对现实世界的初步模拟,而AR 地图的出现进一步弥合了虚拟与现实之间的界限:借助摄像头,Google 地图可以更为精确地判断用户所在地点,之后通过在现实图像上叠加的 3D 箭头为用户指引方向。

▲ Google Maps 的 AR 导航 图片来自:wsj

SLAM(simultaneous localization and mapping)是 AR 导航关键性的底层技术,它把真实场景和想象空间相结合,借助计算机视觉,消除虚和实的界限,让导航更加精准。

旅行者手中的地图从未向今天这般方便:只要对着手机唤出地名,选中目的地,一条阳关大道瞬间在手机勾勒出来。旅行者始终位于地图的中心,听从语音的提示,你的行迹,就只有前后左右之分。

而被奉为圭臬的「地图三要素」——图例和比例尺,在逐向导航面前,都变成了无足轻重的东西。

如今的地图几乎囊括了旅行者所需的一切信息,查看旅游景点、票务、导航、酒店、餐饮、交通……而在诸如天气预报、时政新闻等视觉媒体中,地图也成为相当常见的视觉工具。

地图从抽象的二维艺术,变成了高度具象的可视化工具。

当地图被广泛地被用于说明事实、解释事实的时候,人们对地图的印象就与「客观现实」连接在一起。这种连接使地图具备了一种「感实性」,即「感觉上是真实的特性」,它基于观念和直觉生发出来,与事实和逻辑无关。

恰如 15 世纪「经纬线」激励了探险家扬帆远航勇气,GPS 赋予了地图一种前所未有的权威。在这种权威面前,机器和算法成了思考者,人反倒更像是执行工具。

这样的故事每天都在上演——「我认识路,但我要听导航的。」

10 年前,英国一位在车店工作的老司机罗伯特·琼斯,在导航的指引下,开到一条 30 米深的悬崖边上,最后警方花 9 小时才将车拖上来。

琼斯被送上了法庭,罚款 2000 英镑、扣 6 分,甚至背上了一项罪名——「驾驶过程中没有倾注足够的注意力」。

琼斯抗辩说是 TomTom 导航仪给他的指令,他认为司机没有理由怀疑 GPS 的信息,但法官并不接受这样的解释。最后琼斯以「打开 GPS、关闭大脑」的名声而成为了民众乐此不疲的娱乐新闻。

日本科学家在 2008 年实施的一项研究发现,相比通过研究纸质地图或是根据直接经验的人来说,那些依靠 GPS 系统在城市导航的人对地形的掌握更不可靠。

▲地图与挡风玻璃结合的 HUD(抬头显示) 图片来自:futurecar

马里兰大学巴尔的摩分校教授、制图专家约翰·雷尼·肖特(John Rennie Short)认为,GPS 导航在带来便利的同时,也在让人失去了对事物之间相互联系的感觉。

2017 年一项有关认知科学研究解释了这种现象:当人以肉眼认知一件事物时,他还会认识周遭的环境,把两者连上关系。假设当你观察一张桌子,你也会留意桌子与整个空间布局的关系,譬如察觉到桌子位处办公室正中央、面向大门,脑海便会组织出一幅有关这个办公室的「认知地图」。

人正是通过建构「认知地图」获取知识。而旅行就是在观光中建构认知地图的过程。

在基于 GPS 的三维地图里,人被置于地图的中心,在这几英寸见方的狭小屏幕里,旅行者既然无法纵览全局深入肌理,也很难分辨方位和建筑之间的关系。当注意力被目的地和路径抢夺,旅行者对环境的认知,只能停留在管窥蠡测的程度。

纽约大学新闻学系助理教授 Meredith Broussard 长居于纽约,经常穿梭市内各区,不时阅读纸制和电子地图,对各区关系了如指掌,知道乘坐什么交通工具最便捷,甚至知道曼克顿的片岩地质如何影响各区建筑物高度。

相反,她只到过旧金山几次,使用电子地图的点对点导航,尽管每次都顺利抵达目的地,她却始终对旧金山没有概念。

手握地图,沿着机器推荐的大众路线,上车睡觉下车拍照,舟车劳顿完成地图上一个又一个浮光掠影的打卡游戏,是今天不少人旅行的写照。

你踏足了中国 xx 个省区,xx 个城市,超越了 xx% 的用户。

去年,一个足迹软件刷屏了朋友圈,地图一边标记着人们旅行足迹,一边输出着大块大块的炫耀。

在亨廷顿第九任伯爵西奥菲勒斯旅行 300 年后的现代文明社会,地图又一次成为旅行的隐喻,却带着浓重的农业文明的心态——收割更多的土地,打卡了更多的景点,就是不虚此行。

地图、五维空间和时间旅行

当人们绞尽脑汁思索如何帮旅行者缩短路程时,一群没有地图学背景的研究人员,做了一个让旅行者多绕路的地图。

这个名为 Happy Maps 的地图,并不关心通勤的效率,只关注人们对城市的感受,它通过算法对地理标记的位置进行排序,从而给旅行者推荐一条「最美丽的路线」。

▲ 基于人类感受做出的四种导航路线

这条路线或许不是最短的,却是最适合旅行者的。

公司的创始人 Daniele Querci 在采访中说道:

我们已经从不同的指标着手制作地图。地图不仅仅是二维的,还应考虑到感官数据、情感、美和视觉愉悦等因素。地图不应该只有两个维度。

其实对于大多数人而言,旅行只是地图上两地之间的空间移动:从你熟悉的空间,到不熟悉的空间,去寻找陌生、惊异与新奇。

这种空间上的旅行,其实也可以看作是时间上的旅行,按照列维·斯特劳斯的说法,当人们从城市到乡村,从现代生活空间移向传统生活空间时,仿佛回溯了历史。

▲ 《神秘博士》的时光机器 Tardis 图片来自:mentalfloss

但真正意义上的时间之旅多半是一场虚妄,对生活的四维时空里的人类,我们只能沿着时间的维度向一个方向前进。每个旅行者都希望在旅行看到历史看到自己,但眼睁睁地无法逃离当下的瞬间。

「时间轴」是人们对时间的杰作:在录像、电视、电影这些基于视觉和听觉的媒介中,点击时间轴的任意一点,你都可以看到那个时刻的某一部分的「世界」。

倘若回放内容越来越完整、越来越接近世界本源的时候,我们也就在从另一个角度迈向了真正的时间之旅。

也许这就是地图的未来——不仅仅是空间的导航仪,更是时间的领航者。

▲ 游戏 Ingress 是科幻、设计、游戏融于地图的杰作

地理学第一定律认为,任何事物都与其它事物是相关的。地图的进化恰好反映了这一点,从「认识」世界,到「重构」世界,从二维到三维,它把设计、地理、人文、甚至人类的认知、观念和情感,结合于空间背景中。

在数千年的制图史上,无论某一种地图如何宣称自己是对空间的忠实还原,囿于媒介的限制,它终究只是对空间、时间、宇宙的一种阐释。

我们无法预知未来地图的形态,但正如古地图终究会从中世纪的壁画上剥落,走向工厂批量印刷的生产线,屏幕和手机也不会是未来地图的载体,一个融合了导航、叙事、情感的多维地图,需要更高维的交互界面去承载。

这个高维交互界面很可能就是 AR(增强现实)。

AR 眼镜或许是实现地图对现实世界模拟最好的方式,除了更精准的定位和 AR导航,它还拥有一个近乎完美「时间轴」——它基于影像,又跟现实完美融合,它是建构在现实中的虚幻,但可以是另一种时间和空间维度的真实。

当你「戴上」未来的地图,站在圆明园大水法面前,除了眼前的一片残垣断壁,你还可以看到 1759 年竣工之时她最原始的瑰丽,1860 年英法联军战火下她最后的荣光。

当你看到景观的空间量度和历史变幻时,旅行早已经脱离了空间位置的简单移动,而地图不仅仅是一个导航,更是一个连接器和聚合器,一种叙事的方式。

地图是人类最原始也最诗意的一次冲动,从 3000 年前古巴比伦人在泥板上画下第一块地图,到 Google Earth 绘制出整个星球,从血肉之躯对混沌世界的描摹,到科学仪器对广袤无限的征服,地图是人类对这个无限且无序世界的思索——我们到底身在何处,我们到底是谁。

旅行亦是如此。

在电影《星际穿越》中,被吸入黑洞的男主角库柏意外地进入到一个五维空间。在这个容器中,时间成为一种实体,历史的影像如同一本书可以被随意翻阅。库柏撕开时间的一角,眼睁睁地看着过去的自己不顾女儿的阻拦,走向无尽的未知。

这个高维的容器出自未来人类之手。在诺兰的镜头下,它纵横交错,深邃抽象而唯美动人。

像一张地图。