小米的车机芯片,偷工减料了吗?

小米 YU7 最大的舆情竟然来自一个纸巾盒。

当雷军骄傲地将「车规级」三个字贴在一个 169 元的纸巾盒上时,手握显微镜的网友们立刻对准了另一件事:YU7 的座舱芯片,用的竟是手机同款的「消费级」产品——高通骁龙 8 Gen 3。

各种帽子立刻就扣了上来了,用消费级芯片是「把安全当儿戏」,卖一百多块钱的纸巾盒就是「把用户当猴耍」。

根据雷军的解释,纸巾盒之所以贵,是为了扛住吐鲁番车内 90℃ 的高温,才用了高成本的车规级材料。但这个解释,更像是往烧开的油锅里添冷水——网友们炸得更响了。

那芯片呢?

这个问题,显然比纸巾盒重得多。它直指整场舆论的核心——小米 YU7 的这颗消费级芯片,到底靠不靠谱?

「车规级」,实际上有两种玩法

要回答开头的这个问题,我们必须先弄懂「车规级」这三个字意味着什么。

事实上,公众舆论之所以会对小米产生巨大误解,其根源便在于将两条截然不同的车规认证路径混为了一谈。

在汽车行业,人们通常所说的「车规级芯片」,指的是芯片本身通过了「AEC-Q100」认证。这是由汽车电子委员会(AEC)制定的一套针对单个集成电路(IC)的极其严苛的压力测试标准。

AEC-Q100 要求一颗芯片必须在极端的高低温(通常在-40℃至 125℃之间)、高湿度、剧烈振动和强电磁干扰等恶劣环境下,依然能保持长时间的稳定工作。它考验的是单个芯片的坚固度和耐久性,整个认证周期漫长且成本高昂。

这个漫长且昂贵的认证流程,给消费者带来的最直接影响就是,座舱芯片的性能永远比同期的手机慢上好几拍。

业内的一个普遍的共识是,车规级旗舰芯片的技术,往往源自前几代的消费级旗舰芯片。例如,前几年统治高端车型的座舱芯片 SA8155P,便是脱胎于 2019 年的骁龙 855,而当下最新的车规芯片骁龙 SA8295P,其蓝本则是 2020 年发布的骁龙 888。

▲SA8295P

换句话说,严苛的 AEC-Q100 标准,在带来稳定性的同时,也无形中为消费者建立了一道性能的壁垒。

而这,正是小米 YU7 深陷舆论漩涡的症结所在:它座舱里的那颗骁龙 8 Gen 3,作为一颗 23 年才发布的消费级芯片,本身并未通过 AEC-Q100 认证。

那么,这是否就直接等同于它的可靠性存在问题,把用户当成了「小白鼠」呢?答案并非如此。

随着汽车的智能化和复杂化,越来越多的功能需要由多个芯片协同工作的「模块」来完成。为此,AEC 制定了另一个同样重要的标准——「AEC-Q104」。这个标准认证的对象,不再是单个芯片,而是由多个芯片、电路板、焊点和其他元器件共同组成的「多芯片模块(MCM)」。

AEC-Q104 考验的是整个模块作为一个系统,共同应对车规级严苛环境的综合能力,也就是说:一个模块的可靠性,并不仅仅取决于其中最核心的那颗芯片,更取决于整个模块的系统设计、散热管理、封装工艺和电源管理水平。

理解了这一点,小米的选择就清晰了。小米 YU7 的座舱核心板,也就是搭载着骁龙 8 Gen 3 芯片的那整个模块,通过的正是车规级的 AEC-Q104 认证。

也就是说,真正应该被提出的问题,并非「小米为什么用一颗消费级芯片」,而是「小米凭什么有能力用消费级芯片」。

这个问题,将叙事的焦点从「选择」转向了「能力」。

来自「手机厂」的降维打击

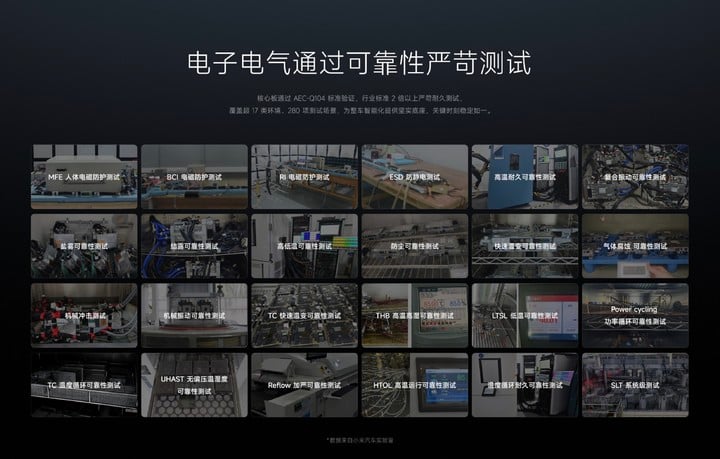

想要在车上用消费级芯片,且通过 AEC-Q104 认证,并不是一件简单的事。这意味,这家企业必须在芯片之上的系统层面,拥有较强的技术掌控力,包括:

- 设计高效且可靠的散热结构;

- 确保封装和焊点的物理稳定性,以应对颠簸和冲击;

- 提供稳定且纯净(无电子噪声和电压波动)的供电;

- 解决高频工作下的电磁兼容(EMC)问题。

完成这一系列工作的难度、需要投入的研发资源和积累的工程经验,远比直接向供应商采购一颗已通过 AEC-Q100 认证、但性能落后数代的芯片要大得多。

这并非一条降本捷径,而是一条更考验综合技术实力的路径。

事实上,选择这条路径的,并非只有小米一家。将高性能消费级芯片通过系统工程能力进行「车规化」,已是行业头部企业之间一个共同的技术路线。

作为行业先驱的特斯拉,早在 2012 年第一批 Model S 交付时,就做出了一个在当时看来颇为大胆的决定:将英伟达的 Tegra 3——一颗当时正广泛用于安卓平板电脑的消费级芯片,直接用作车辆的中控大脑。而如今,其最新的座舱系统更是直接用上了与索尼 PS5 同源的 AMD Ryzen 消费级处理平台,将「3A 大作」搬进了车里。

国内新能源的主要参与者比亚迪,同样在其众多车型上,广泛并成熟地应用了来自高通的消费级芯片平台。

比亚迪在其产品线上也体现了这一策略,从其主力车型上广泛搭载的骁龙 690 和 778G,到为百万级旗舰仰望 U8 的娱乐座舱提供算力支持的骁龙 8 Gen 1,消费级芯片的身影贯穿了其整个产品矩阵。

这些头部企业的选择,共同说明了一个简单的事实:在智能座舱里用消费级芯片,不仅可行,而且可取。

它所拥有的,是具体的工程方法论:如何将一颗高性能芯片的功耗与发热,控制在手机的狭小空间内;如何与芯片原厂深度协作,从最底层优化性能;如何管理和驱动庞大而复杂的消费电子供应链。

这是一种系统级的整合能力。

它不局限于单一的封装工艺,而是涵盖了从硬件到软件的全链路。这包括了对承载芯片的电路板进行精密设计、为整个模块定制专门的散热方案、编写高效协作的底层软件,以及建立一整套严苛的、能够模拟车辆长期使用场景的内部测试验证体系。

可以说,小米有能力、也有底气去走这条路,正是源于其过去十几年在消费电子领域所积累的工程经验。这些经验,最终转化为了今天在造车事业上,一份来自不同行业背景的竞争力。

事实上,这份竞争力,不止体现在这颗骁龙 8 Gen 3 上,小米 YU7 的「哨兵模式」也是一个很好的例子。

架构,决定了一辆车的「灵魂」

对于很多电动车主来说,「哨兵模式」是个让人又爱又恨的功能。爱它的全天候守护,恨它过夜后动辄十几甚至二十公里的续航蒸发,堪称「电量刺客」。

然而,小米 YU7 的车主们却带来了一个近乎反常识的数据:它的哨兵模式在持续录制 10 小时后,续航消耗仅为 1 公里左右。

这可不是一个「小幅优化」。

那么,如此显著的能效提升,究竟是如何实现的?答案,并不在于某一颗更节能的芯片,或是某一个更省电的摄像头。它的秘密,深埋于车辆的底层架构之中。

上汽前几年的「灵魂论」,相信各位都不陌生,其中「灵魂」,指的是电子电气架构,简称 EEA(Electronic and Electrical Architecture)。这不是一个单一的硬件,而是一套集成了全车传感器、控制器、线束和软件的复杂网络。这套网络的先进与否,直接决定了一辆车智能化的上限。

同时,这也是理解小米所有技术选择的基础。

在汽车工业的漫长历史中,EEA 的演进路径清晰地分为几个阶段。

最初,汽车的功能很简单,工程师们采用了最直观的分布式架构。每当车辆需要增加一项电子功能,比如电动车窗或防抱死刹车系统(ABS),就会为其配备一个专属的电子控制单元(ECU)。

▲ 汽车的 ECU

这种「一个功能一个盒子」的模式,在车辆功能不多时尚能应付,但随着汽车电子化的深入,它的弊端暴露无遗:一辆高端汽车的 ECU 数量轻易就能突破 100 个,而连接它们的线束总长度可达数公里,不仅增加了巨额的成本和重量,更让复杂的跨功能协同与软件升级,成为了几乎不可能完成的任务。

后来,工程师们为这些功能搞起了「部门化」,也就是「域控制器」(DCU),将功能相近的 ECU 打包进动力、座舱、智驾等几个大的「域」里统一管理。这确实让系统清爽了不少,也让 OTA 升级成为可能,是过去十年的主流玩法。

但这套玩法很快也到头了。因为它只按功能划分,忽略了物理位置,导致线束依然冗长;更要命的是,「部门墙」太厚,比如想让智驾和座舱联动做一个复杂功能,沟通成本高得吓人。

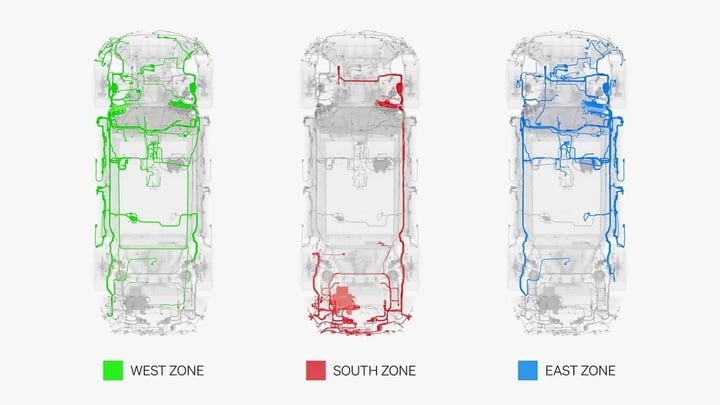

于是,真正的革命来了,特斯拉带头掀了桌子,搞起了第三代的「区域(Zonal)架构」。

逻辑很简单:别按功能了,直接按车辆的物理位置划分地盘。车头一块,车身左边一块,右边一块。接着给每个区域设立一个区域控制器(ZCU),负责就近管理该区域内所有的传感器和执行器,再通过高速车载以太网域中央计算单元通信。

▲ Rivian 也用了区域架构

这套先进的玩法,迅速成为了国内新势力车企竞相追逐的技术高地。在小米入局之前,小鹏、蔚来、零跑、华为等企业,近两年也已纷纷落地了各自的区域架构方案,这几乎已经成为了顶尖智能汽车的「标准配置」。

然而,选择正确的架构方向仅仅是第一步,更关键的在于如何利用这一先进架构,构建出自己的核心优势。

而小米 YU7 那个能耗显著降低的「哨兵模式」,正是其交出的一份答卷。它的秘密,就藏在「域控制器融合」这个概念里。

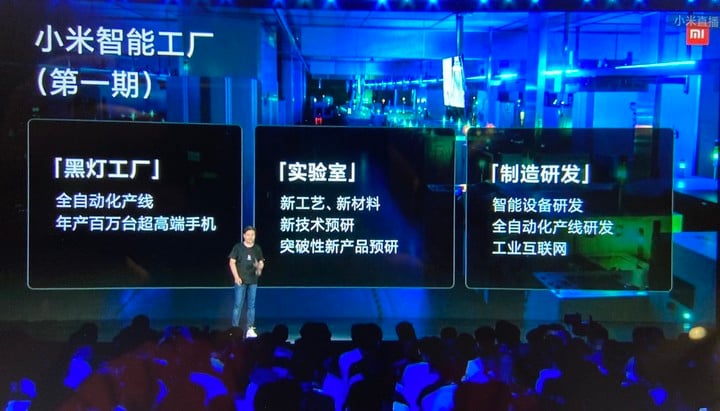

小米的「核心技术」

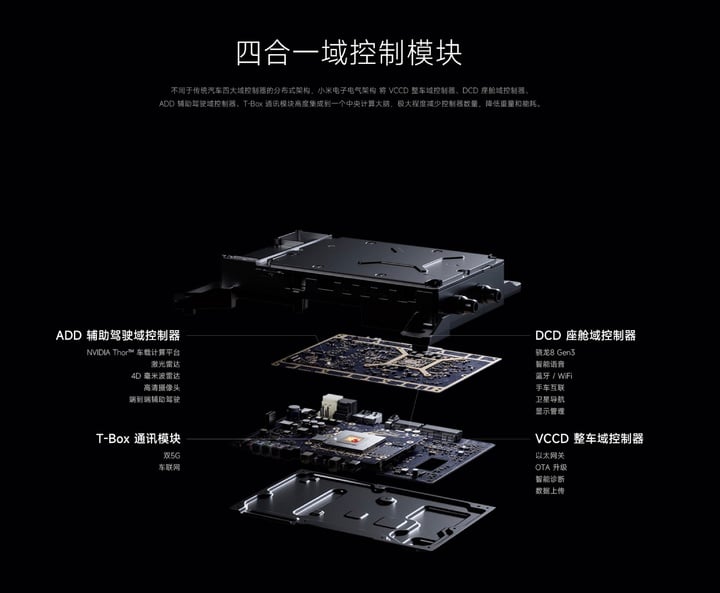

如果说区域架构是优化了「神经」的排布,那域控融合就是让「大脑」的几个核心功能区(如智能驾驶和智能座舱)协作得更紧密,甚至合并在一起。

当原本需要多个独立控制器协作才能完成的任务,由一个更高效的中央大脑统一处理时,系统内部的数据传输路径被大大缩短,通信开销和待机功耗也随之降低。

我们可以通过小米 YU7「哨兵模式」的工作流程,来更清晰地理解这一点。

在许多传统电子电气架构中,「哨兵模式」的工作链路相对繁琐:当车辆的摄像头(隶属于辅助驾驶域)捕捉到异常,数据需要先传输给智能座舱域,座舱域再调用独立的 T-Box 通讯模块,最后由 T-Box 将信息上传至云端。这是一个需要唤醒多个「部门」协作的四步流程。

而小米的「四合一域控制模块」,从物理上将辅助驾驶、智能座舱、整车控制和 T-Box 通讯这几个独立的「部门」高度集成在了一块主板上。

这种高度融合带来的直接好处,就是通讯链路的大幅精简。原本需要四步才能完成的哨兵模式通讯,现在被缩短为了两步:由集成了所有能力的智能座舱,直接与云端通信。官方数据显示,仅此一项,就让哨兵模式的功耗较 SU7 降低了 40%。

这正是 YU7 的「哨兵模式」如此节能的底层原因。

每次写到小米,评论区总会有人质疑,「小米能有什么核心技术?」或许,这种对底层架构的整合及优化能力,正是对这个问题的有力回应。也正是在这份核心技术的支撑下,我们再回头看那颗备受争议的「消费级」芯片,其背后的逻辑也就不言自明了。

小米 YU7 的芯片选择,并非一个独立的技术取舍问题,而是其先进电子电气架构下的一个必然结果。这不仅关乎一颗芯片,也关乎未来汽车的定义权。

当百年汽车工业迎来最深刻的变革时,小米正以它最擅长的方式,深度参与其中。