理想 i8 内饰终于曝光!产品已无悬念,本周开始预定

理想 i8 还没上市,就已经被扒光了。

就在昨晚,当关于这款车最后的悬念——内饰,也随着谍照的流出而公之于众时,理想 i8 的产品拼图终于完整。

▲ 图片来自:@钢炮同学啊

谍照中,i8 的座舱布局清晰可见:前排,是那套用户早已熟悉的 L 系列双联屏布局。往好了说,这是一种聪明的维稳,用最低的学习成本来留住核心用户的操作习惯。

▲ 图片来自:@钢炮同学啊

至于二排,乍一看也和理想的现有车型没有太大区别,同样是冰箱、彩电、小桌板,以及带腿托的大沙发,估计会是两张零重力座椅。

虽然并没有三排的照片,但我们依旧可以通过后备厢略窥一二。再者来说,毕竟这是一辆理想,三排的空间和配置大概率都不会差。

▲图片来自:@钢炮同学啊

至此,i8 的外观、内饰、三电核心参数,乃至官方对标竞品的详尽分析,都已不再是秘密。

也难怪李想会考虑在这次的发布会上「讲故事」。

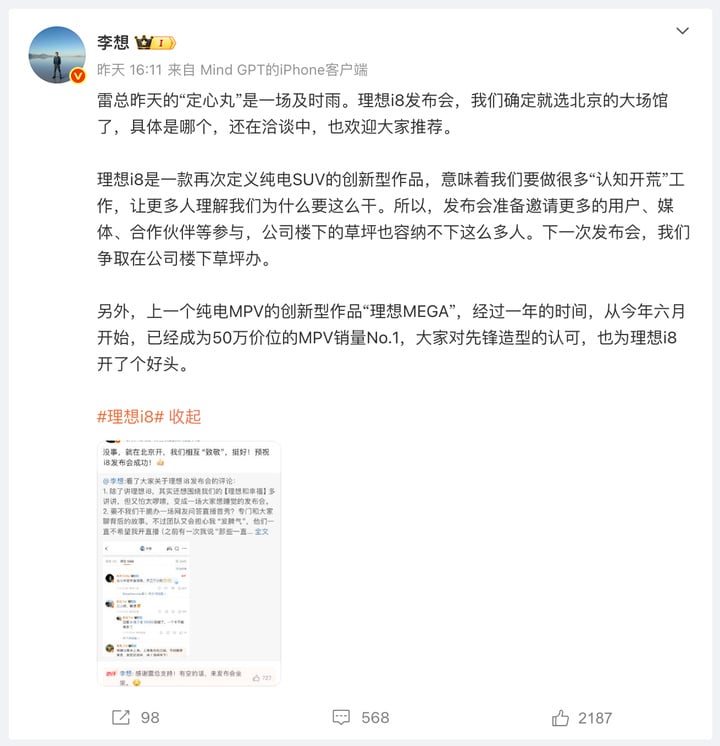

前两天,李想在社交平台上做了个小调研,表示自己「除了讲理想 i8」,还希望在这次的发布会上「围绕我们的『理想和幸福』多讲讲」。

李想的这个想法,其实正点出了理想汽车当下最核心的任务。当一款车的产品力细节,从冰箱彩电到三电参数,都已被市场提前「开箱」后,发布会再单纯地罗列功能,确实会显得乏力。

此时,比展示「有什么」更重要的,是讲清楚「为什么」。讲好 i8 背后的产品逻辑,讲好理想的高端纯电故事,才是打消市场疑虑、建立品牌认同的关键。

这就引出了一个更深层次的核心问题:

既然产品力如此全面,理想汽车为什么要不惜投入巨额成本,去打造这样一款在形态上打破常规,甚至不惜引发争议的产品?它独特的比例和造型,究竟从何而来?

答案并非简单的美学创新,而要回归到理想造车的核心思想武器——第一性原理。

我们运用第一性原理,而不是比较思维去思考问题…… 一层层拨开事物表象,看到里面的本质,再从本质一层层往上走。

——埃隆·马斯克。

理想 i8,不是真正的「SUV」

要理解理想 i8 的设计,就必须先理解它要解决的根本问题。

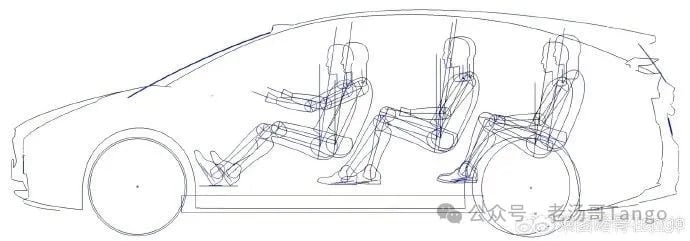

在理想官方的解读中,理想汽车产品经理 @莱因哈特在拉伸 指出,当前大型六座纯电 SUV 市场,普遍存在一个难以调和的「不可能三角」。

简单来说,为了保证家庭用户看重的乘坐空间,车身尺寸必须做大。但车一旦做大,重量和风阻就会剧增,这对于续航极其敏感的纯电车型来说是致命的。为了弥补,厂商只能堆砌更大的电池包,但这又会进一步推高整车重量和成本,最终陷入「车大、价贵、续航却依然平平」的恶性循环。

在他看来,理想 i8 的起点,正是为了打破这个僵局。理想的目标非常明确:打造一款能同时提供长续航、大空间,并且价格合理的六座纯电 SUV。要实现这个目标,就不能再沿用传统 SUV 的设计思路,而必须从形态上进行一次彻底的效率升级。

理想 i8 给出的答案,可以说既在意料之外,又在情理之中。正如前魅族高管李楠所指出的,理想 i8 本质上并不是一辆 SUV,而是一辆「风阻优化过的 Wagon(瓦罐)」,理想只是用最受市场欢迎的 SUV 外衣将它包装了起来。

我们先看车头。

通过理想官方发布的剖面剖析和对比图,可以清晰地看到 i8 拥有一个极短、极低的前悬,并将 A 柱和前挡风玻璃大胆前移。这是因为它放弃了对大尺寸前备箱的执念,将每一寸纵向空间都毫不吝啬地让给了座舱,这是对「空间效率」最直接的贡献。

再看车尾。

i8 的溜背造型,是在空气动力学和三排空间之间做出的平衡。它的线条比传统 SUV 流线得多,但又不像特斯拉 Model X 那样一溜到底。这种看似「妥协」的设计,目的只有一个:保证第三排乘客能拥有舒适的头部空间。

*要实现这一点,大概率也和 i8 的后电机体积较小有关,李想应该会在发布会上提到这一点。

也正因如此,当有人质疑其形态像 MPV 时,理想官方能自信地从设计底层逻辑上给出解释:

i8 的车身比例与 Model X 这类 SUV 如出一辙,而非 MPV。它的形态,完全是由内部空间和外部空气动力学这两个核心诉求,共同塑造而成的。

这套由第一性原理驱动的原生纯电造型,在解决了空间与能耗的核心矛盾之后,还为理想 i8 带来了两个足以改变驾驶者和乘坐者体验的、却又极易被忽略的关键优势。

▲ 理想 i8 与特斯拉 Model X 的对比

第一个,是远低于传统大型 SUV 的整车重心。

数据显示,理想 i8 的整车高度仅为 1740mm,作为对比,同级别的问界 M9 纯电版车高是 1800mm。更重要的是,对于 i8 这种溜背造型而言,其实际质心会比同样高度的方正 SUV 更低。再加上与特斯拉 Model X 接近的、更低趴的离地间隙,共同造就了 i8 在动态上的先天优势:

在过弯时拥有更小的侧倾,在经过颠簸路面后车身晃动也收敛得更快。

*这里必须要叠个甲,具有先天优势不代表它一定有优势,具体还是要看悬架取向。

第二个,则是开阔的「无遮挡」式前向视野。

▲特斯拉 Model X 的驾驶视角

得益于那个被极致压缩、并大幅下压的车头,i8 的驾驶员将获得类似特斯拉的驾驶视角——向前望去,视野里几乎全是路面,而没有机盖的阻挡。这种通透感,在特斯拉上获得了大量好评。

如今,理想也想为这辆长达 5.1 米,可供 6 人乘坐的家庭用车,提供轻松和自信的驾驶感受。

认知的战场

理想 i8 是一款再次定义纯电 SUV 的创新型作品,意味着我们要做很多「认知开荒」工作,让更多人理解我们为什么要这么干的。

当一款产品在工程逻辑层面做到极致,它的挑战往往就已从物理世界,转移到了认知世界。李想显然很清楚这一点。 理想 i8 就是这样一辆车,它在解决了技术和体验的诸多难题之后,迎来了那个所有先行者都无法回避的、最根本的挑战——

如何与市场现有的、根深蒂固的认知进行沟通。

首先,是消费者对于「品质」的感知问题。

不仅仅是前文提到的低重心和开阔视野,正如超级充电站创始人常岩所指出的,i8 的许多核心价值都属于需要亲身体验才能领会的「隐性福利」,那套看起来没什么变化的无聊内饰,其实也玩出了许多新花样,包括但不限于:

- 内饰造型变化带来的使用便利度提升;

- 主驾前方新加入的音响和灯带来了更多交互可能;

- 座椅坐感及坐姿的升级;

- 内饰材质的提升。

他提到的「整车少了以往理想产品的庞大感」,也从侧面印证了低重心和宽视野带来的驾驶体验的提升。

一个在工程逻辑上如此自洽、在用户体验上又充满巧思的产品,其最终的市场表现,还需要回到真实的竞争环境中去检验。理想 i8 的战场,并非只有一处。

首先,是面向庞大的豪华燃油车用户群体。对于这部分刚刚决心转向纯电的用户,i8 最大的武器,就是那张已经铺开的 5C 超充网络。理想试图用超过 2500 座超充站和「充电 10 分钟,续航 500 公里」的硬实力,去化解他们对补能最原始的「恐惧」。

对于那些已经是纯电车主的升级用户,i8 给出的理由则更为综合:它不只是一项长板突出,而是试图在空间效率、补能速度、家庭豪华体验这几个核心维度上,提供一个没有短板的「最优解」。

最后,是那场微妙但至关重要的「内部战役」。理想需要向自己最忠实的 L 系列用户证明,i8 的纯电体验是一种真正的升级。

这三个战场看似不同,但最终的决胜点是共通的:真实的用户体验。无论是哪个群体的消费者,最终打动他们的,一定是 i8 开起来的质感、用起来的便利,以及对那张充电网络「随时可用、随处可充」的信心。

当然,即将于 7 月 29 日公布的最终售价,会非常直接地影响这个说服过程的难度,价格将是用户衡量这次消费习惯改变是否值得的重要标尺。